1. Musikalien und Volksbüchereien – Eine frühe Entwicklung

Die der damaligen «Volksbildungsbewegung» zuzuordnenden Volksbüchereien und Lesehallen, welche Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden, sind (neben den «katholischen Volksbüchereien» (Zalar 2019), den sozialdemokratischen «Arbeiterbibliotheken» sowie den gewerblichen «Leihbibliotheken») die hauptsächlichen Einrichtungen, aus denen sich im Laufe des 20. Jahrhunderts die heutigen Öffentlichen Bibliotheken im DACH-Raum entwickelten. Die erste Zeitschrift, welche sich explizit den Einrichtungen der «Volksbüchereibewegung» widmete, waren die Blätter für Volksbüchereien und Lesehallen, die im Januar 1900 das erste Mal erschien.1 Über die gesamte Zeit ihres Erscheinens, bis 1919, begann jede Ausgabe auf der ersten Seite, direkt unter dem Titelkopf mit Namen, Ausgabennummer und Impressum, ohne weitere Einleitung mit dem ersten Artikel. In der ersten Nummer war dies ein Text, mit dem die Zeitschrift selber vorgestellt wurde. (Der Herausgeber 1900) Aber gleich in der zweiten Nummer, erschienen im März 1900, stand als Titel dieses ersten Textes die Frage «Gehören Musikalien in die Bücherhallen?». (Altmann 1900) Das ist kein Zufall.

Das Thema Musik trieb die Volksbüchereibewegung schon sehr kurz nach ihrer Entstehung um. Nach den gedruckten Büchern, später dann Zeitungen und Zeitschriften, die als «Hauptmedien» der Volksbüchereien angesehen wurden, waren «Musikalien» – also vor allem Notendrucke – und kurz danach Schallplatten praktisch die ersten Medienformen, welche eine besondere Betrachtung durch die Volksbüchereien erhielten. Sollten sie in die Büchereien aufgenommen werden oder nicht? War die Musik eine Aufgabe von Volksbüchereien – und wenn ja, was für eine Aufgabe genau, mit welchem Ziel? Das Gleiche geschah in der Veranstaltungsarbeit der Volksbüchereien. Schon früh beschäftigte sich die Volksbüchereibewegung mit der Frage, welche Veranstaltungen von den Büchereien durchgeführt werden sollten und welche Veranstaltungen anderer Einrichtungen – beispielsweise die der zu dieser Zeit neu entstehenden Volkshochschulen oder in Österreich der «Universitätsausdehnungsbewegung» (Pöggeler 1974) – man unterstützen sollte. Dabei ging es wieder zuerst um Bücher und Literatur. Aber nicht lange danach wurden auch Stimmen laut, die Konzerte und musikalische Lehrvorträge forderten. (Ackerknecht 1930) Oder aber solche, die Vorlesestunden mit Liedern von Schallplatten anreichern wollten. (Ackerknecht 1926) Nachdem ab ungefähr 1910 in den ersten Volksbüchereien und Lesehallen, für die extra eigene Gebäude errichtet wurden, Vortragssäle eingerichtet worden waren, kam folgerichtig schnell die Forderung auf, auch Konzert- und Musikzimmer einzurichten. (Bayer 1931)

Immer folgte in der Volksbüchereibewegung die Musik recht bald der Literatur. Es war nie das Hauptthema der Fachliteratur oder der Büchereien – immer waren es nur wenige Artikel, wenige Musikabteilungen, wenige Ressourcen, die für Musikalien aufgebracht wurden, wenn man sie ins Verhältnis zum gesamten Volksbüchereiwesen setzt. Und immer wieder wurde dabei die Frage, welche 1900 im ersten Artikel gestellt wurde, nämlich die nach der Bedeutung von Musik für die Büchereien, neu gestellt. Und trotzdem kann man auch erkennen, dass dem Thema grundsätzlich viel Wohlwollen entgegengebracht wurde. Es wurde früh auf die Tagesordnung gehoben und ihm wurde immer wieder Platz eingeräumt, in der Presse der Volksbüchereien, auf den Tagungen und auch in einzelnen Büchereien selber. Musik in der Volksbücherei ist ein Thema, dass sich zusammen mit der deutschen Volksbüchereibewegung mitentwickelt hat.

Der vorliegende Text soll dies anhand der Publikationen, die bis 1945 in der Fachliteratur für Volksbüchereien in Deutschland erschienen sind, nachzeichnen. (Schön wäre es, dem auch Artikel aus dem restlichen deutschsprachigen Raum gegenüberstellen zu können, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Aber, soweit recherchierbar, sind solche Artikel nicht erschienen.) 1945 ist ein Datum, das wegen des Endes des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges im DACH-Raum oft als Zäsur genommen wird. Es bietet sich aber für das Thema dieses Artikels auch an, weil die Volksbüchereibewegung als solche nach 1945 langsam endete. Durch den nationalsozialistischen Staat waren die Büchereien als Einrichtungen explizit den Gemeinden zugeordnet, die Arbeiterbibliotheken aufgelöst und die katholischen in ihrer Bedeutung reduziert worden. Auf dieser Situation aufbauend, aber unter ganz anderen politischen Vorzeichen, wurden in den Besatzungszonen, später der BRD, der DDR und Österreich nach 1945 neue Formen der Büchereien entwickelt. Sie wurden über die folgenden Jahrzehnte von den Volksbüchereien zu den heutigen modernen Öffentlichen Bibliotheken. In der Schweiz und Liechtenstein entwickelte sich dies ähnlich, aber ohne politischen Zwang und teilweise zeitversetzt. Mit diesen Entwicklungen nach 1945 ging, nach den ersten Aufbaujahren, ein massives Wachstum der bibliothekarischen Publikationen und damit auch von Artikeln zum Thema Musik und Büchereien einher. Gleichzeitig organisierten sich die Musikbibliotheken und professionalisierten sich. 1952 wurde (in der BRD) die heutige deutsche Gruppe der International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres gegründet, zu der auch die Öffentlichen Musikbibliotheken gehören. Seit 1980 existiert für diese Bibliotheken mit dem Forum Musikbibliothek auch eine eigene Zeitschrift. Oder anders gesagt: Nach 1945 war das Öffentliche Bibliothekswesen ein anderes, das sich auch nicht mehr einfach mit dem aus der Zeit vor dem Nationalsozialismus vergleichen lässt. Dies gilt auch für die Öffentlichen Musikbibliotheken. Deshalb werden deren Entwicklungen nach 1945 in diesem Artikel nicht genauer betrachtet.

Gleichzeitig beschränkt sich dieser Text auf die Artikel, die in der bibliothekarischen Literatur erschienen sind. In der Literatur, die sich mit Musik beschäftigt, sind gewiss weitere Texte erschienen, die sich auf Musikbüchereien bezogen. Deren Sichtung und Kontextualisierung muss eine offene Aufgabe bleiben. (Zu sagen ist aber, dass solche in den hier vorgestellten Texten fast nicht referenziert werden. Nur der weiter unten angeführte Text von Walter Hofmann und Konrad Ameln (Hofmann & Ameln 1927) verweist explizit auf solche.)

Aufgebaut ist dieser Artikel nun wie folgt: Nach der gerade gelieferten Einleitung (1) wird im folgenden Kapitel chronologisch berichtet, was in Texten über Musik und Büchereien, die bis 1933 erschienen, jeweils thematisiert wurde. Es sind nicht so viele, dass es sich anbieten würde, sie weiter zusammenzufassen. Die Chronologie bietet sich aber an, weil in vielen dieser Artikel tatsächlich auf vorhergehende Texte Bezug genommen wird, sie also selber als Teil einer Entwicklung verortet werden. (2) Nach 1933 ändert sich der Kontext dieser Texte, aber auch die Texte selber: Dem Singen und der Musik, insbesondere der populären Musik (Volkslieder und Marschlieder) wurde im Nationalsozialismus ein besonderer Status eingeräumt (Nierenz 2010), der sich auch im Ausbau von Infrastruktur niederschlug. Diese Infrastruktur umfasste zum Beispiel Singegruppen in Hitlerjugend und Bund Deutscher Mädel, der Aufwertung das Fachs «Musik» an den grundständigen Schulen (wobei hier, trotz aller anderen Verlautbarungen, an Entwicklungen aus der Weimarer Republik angeschlossen wurde), aber neue Musikabteilungen in Volksbüchereien. Gleichzeitig blieb es nicht bei dieser Infrastruktur, sondern im Alltag des Nationalsozialismus etablierte sich das Singen als Tätigkeit vieler Menschen und gewann eine neue Bedeutung: Viele Menschen sangen tatsächlich2 (Niessen 1999) und einige davon hatten offenbar auch ein Interesse an den Angeboten von Volksbüchereien. Dies zeigte sich auch in den bibliothekarischen Texten. Nach einigen programmatischen Texten finden sich in der Literatur deshalb immer mehr Beiträge und kurze Notizen, die von der Gründung von Musikabteilungen berichten, insbesondere während des Zweiten Weltkrieges. Deshalb wird bei der Darstellung der Texte aus dem Nationalsozialismus der chronologischen Darstellung gefolgt, aber die zuletzt erschienenen werden zusammengefasst. (3) Im anschliessenden Kapitel (4) wird ein kurzer Ausblick auf die weitere Entwicklung der Musikbüchereien geworfen. Im Fazit (5) werden noch einmal die grossen Entwicklungslinien nachgezogen und gefragt, ob sie heute noch erkennbar sind.

2. Kaiserreich und Weimarer Republik

2.1 Gehören Musikalien in die Bücherhallen? (1900)

Wie erwähnt erschien der erste Text, welcher sich im DACH-Raum mit der Frage beschäftigte, wie das Verhältnis von Musik und Büchereien sein sollte, im Jahr 1900. Der Autor, Wilhelm Altmann, beginnt im Titel zwar mit der Frage, ob Musikalien – das sind bei ihm Notendrucke und Literatur zum Lernen des Musizierens – in den Volksbüchereien vorhanden sein sollten. Aber es wird in dem Text schnell klar, dass diese Frage für ihn von Anfang an mit einem «Ja» zu beantworten ist. Anstatt sie abzuwägen und zu diskutieren, versammelt er hier nur Argumente dafür.

Dass er dabei für die Einrichtungen, über die er schreibt, die Bezeichnung «Bücherhallen» nutzt, ist ein Hinweis auf die gewisse Offenheit der Entwicklung, die 1900 noch das gesamte Volksbüchereiwesen auszeichnete. Man könnte das Wort als Zusammenführung der im Namen der Zeitschrift Blätter für Volksbüchereien und Lesehallen genannten Einrichtungen lesen. Das waren damals tatsächlich zwei unterschiedliche, wenn auch eng verwandte Einrichtungen: In Büchereien wurden Bücher verliehen. Immer mit einem erzieherischen Anspruch und immer als Thekenbibliotheken – also mit einer Trennung zwischen Leser*innen und Bestand durch eine Theke, hinter der Bibliothekar*innen standen, welche die Ausleihe mit Beratung, Erziehung oder (je nachdem, wie man es bewertet) Überwachung der Leser*innen verbanden. Gelesen wurde in diesen Büchereien um 1900 aber nicht. In Lesehallen hingegen wurden Bücher als Präsenzbestand gehalten, also explizit nicht verliehen. Leser*innen kamen in die Lesehallen, um diese Bücher zu lesen. Im Laufe der nächsten Jahrzehnte ging dann offenbar die Zahl der Lesehallen zurück – sie verschwanden zum Beispiel 1920 aus dem Titel der Zeitschrift, die dann für ein Jahr lang nur noch Blätter für Volkbibliotheken hiess, bevor sie endgültig eingestellt wurde. Dafür wurden in den Volksbüchereien immer mehr Lesezimmer eingerichtet. Aber gleichzeitig gab es seit kurz vor 1900 auch den Versuch, Volksbüchereien unter einem neuen Namen zu etablieren, nämlich Bücherhalle.3 Nicht zuletzt war offenbar in der Öffentlichkeit der Begriff Volksbibliothek verbreitet, von dem versucht wurde, sich abzugrenzen. (Gesamtvorstand der Comenius-Gesellschaft 1899) Die Benennung der Einrichtungen war, zusammengefasst, um 1900 noch sehr offen.

Dies spiegelt sich nun auch im Text von Altmann selbst wider, nicht nur in seiner Bezeichnung «Bücherhallen». Er sieht das Volksbüchereiwesen als noch relativ neu, offen und formbar an. Mit seinem Artikel möchte er in diese Entwicklung intervenieren. So beginnt er:

«Wenn ich recht unterrichtet bin, ist die Frage, die ich im Folgenden bejahe, noch gar nicht aufgeworfen worden; wohl nur zufällig deshalb, weil gerade diejenigen, welche für die Ausbreitung der Bücherhallen eintraten, daran nicht gedacht hatten oder unmusikalisch waren oder der Musik keinen allgemein bildenden Wert beilegten». (Altmann 1900: 41)

Seine Vermutung, die er dann weiter ausführt, ist, dass in den Büchereien die Vorstellung vorherrschen würden, (a) dass der Bedarf an Musikalien gering sei, also dass es wenig Nachfrage nach ihnen geben würde und, (b) dass Musik keine erzieherische Funktion haben könnte. Im zweiten Punkt wird offensichtlich, dass Altmann die Überzeugung vertritt, dass eine Volksbücherei eine solche erzieherische Funktion haben müsse. (Siehe explizit Altmann 1900: 42) Sie dürfe nicht einfach Freizeitliteratur anbieten, sondern müsse sich um die – wie man dann einige Jahre später sagte – «Bildungspflege» kümmern.

Er begründet dann, wieso diese beiden Punkte nicht stimmten. Zuerst verweist er darauf, dass es ein steigendes Interesse an Musikalien gäbe, und zwar gerade auch von Personen, welche sich den Erwerb von Noten nicht leisten könnten. Aktive Musiker*innen seien oft arm, aber auch «Dilettanten» (Altmann 1900: 42) hätten ein Interesse an ihnen. Er verweist darauf, dass es «gegen Entgelt zugängliche […] Musikalienleihanstalten» (Altmann 1900: 42) gäbe, die aber den Bedarf nicht decken könnten und auch keinen «öffentliche[n] Charakter» (Altmann 1900: 42) hätten, also nicht für alle Menschen zugänglich wären.

Seine Ausführungen zur erzieherischen Funktion von Musik sind deutlich länger und ausführlicher, wenn sie auch grösstenteils aus Zitaten bestehen. Er führt mehrere Texte an, in denen postuliert wird, dass die musikalische Erziehung eine den gesamten Menschen ergreifende Wirkung hätte. Es wäre eine Bildung des Geistes, die der literarischen Bildung in nichts nachstehen würde. Weiterhin postuliert er, dass eventuell eine Zeit bevorsteht, in welcher das gemeinsame Singen (wieder) öffentlich gefördert werden würde. Dabei greift er auf Vorstellungen zurück, die auch zeitgenössisch in verschiedenen Bewegungen4 vertreten wurden: Musikmachen solle eine neue Bedeutung erlangen und Musikbildung solle helfen, das Volk zu erziehen.

«Es wird vielleicht noch die Zeit kommen, wo man dem Volk Gelegenheit geben wird, Musik zu erlernen und praktisch zu treiben; an einzelnen Orten hat man jetzt schon unentgeltliche Gesangskurse eingerichtet, um den Volksgesang wieder zu heben.» (Altmann 1900: 43)

Auffällig ist, dass Altmann explizit vom Musikmachen spricht. Es geht bei ihm nicht darum, Musikpädagogik zu betreiben, damit Menschen ein besseres Verständnis von Musik erlangen oder aber einen anderen, ihnen ungewohnten Musikgenuss haben können. Sondern es geht explizit darum, dass Menschen selber Musik betreiben können sollen, «statt wie bisher in einer Kneipe stumpfsinnig hinzulungern [sic!].» (Altmann 1900: 42)

Gleichzeitig stellt er am Ende fest, dass «[d]ie meisten öffentlichen Bibliotheken […] keine Musikabteilung [besitzen]». (Altmann 1900: 44) Die letzten Absätze seines Textes nutzt er dann dazu, Hinweise zu geben, welche Bücher und Noten als Grundbestand einer solchen Abteilung angeschafft werden sollten (inklusive der Nennung spezifischer Werke).

Wie schon angedeutet, sollte man nicht unterschätzen, dass die Redaktion der Blätter für Volksbibliotheken und Lesehallen diesen Text gleich als ersten Beitrag ihrer zweiten Ausgabe gebracht hat. Auch sie sah offenbar einen Wert darin, die titelgebende Frage zu stellen.

2.2 Eine öffentliche Musikbibliothek (1905, 1907)

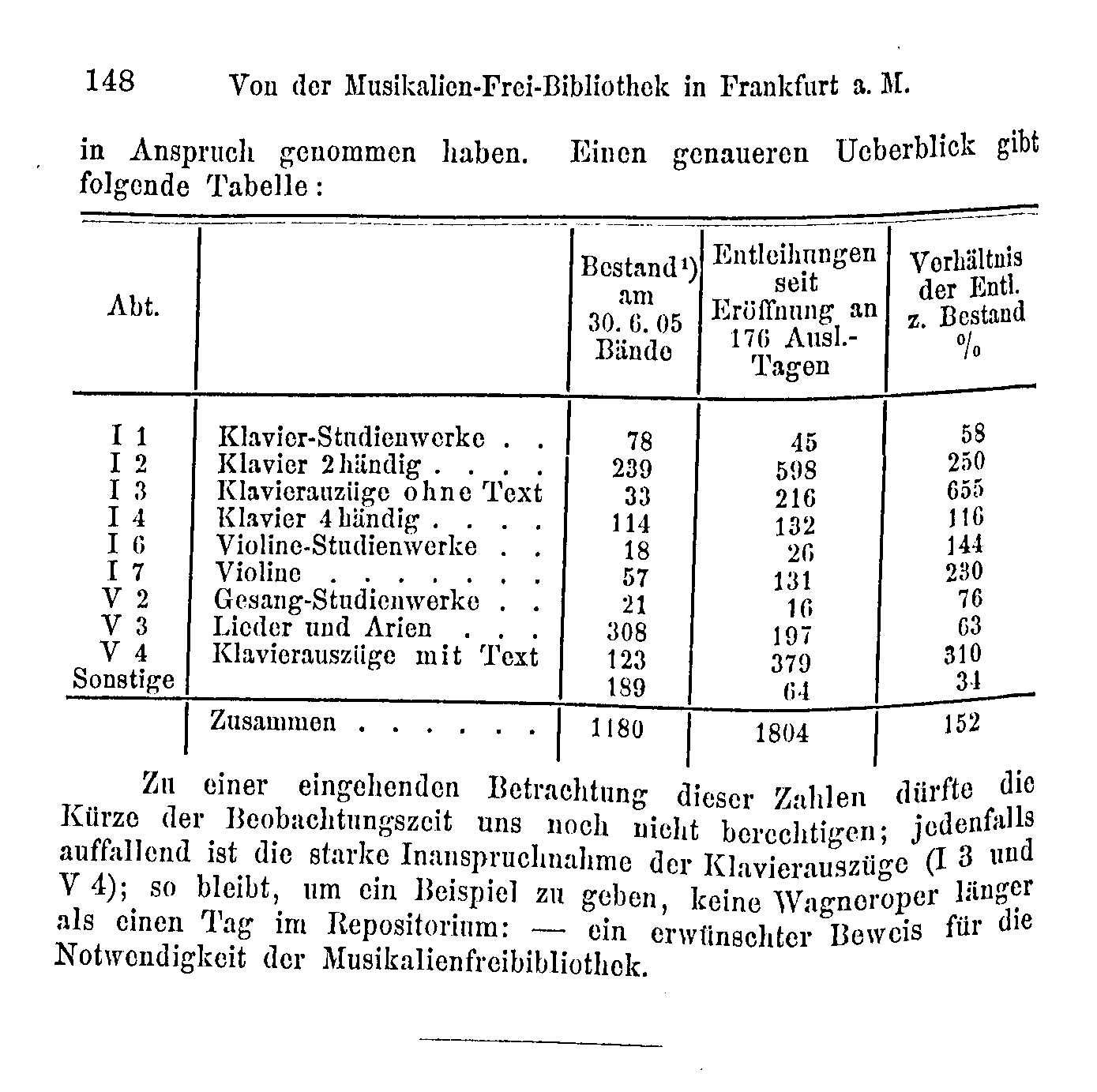

Der nächste Artikel zum Thema Musik und Volksbüchereien erschien dann fünf Jahre später. In ihm stellte J. Hanauer (1905) die im Jahr zuvor als Teil der Volksbücherei und Lesehalle Frankfurt am Main gegründete «Musikalien-Frei-Bibliothek» vor. (Heute die Musikbibliothek der Stadtbücherei Frankfurt am Main.)

Im Gegensatz zu Altmann beschäftigt sich Hanauer gar nicht mit der Frage, warum so eine Bücherei notwendig sein könnte. Das scheint ihm offenbar nicht diskussionswürdig. Vielmehr schildert er den Bestandsaufbau, die Systematik und den Betrieb der Bücherei. Er erklärt, dies auch zu tun, um «unsere Erfahrungen für die Begründung ähnlicher Anstalten zur Verfügung zu stellen». (Hanauer 1905: 145)

In der Bücherei wurden Noten, unterteilt in Instrumentalmusik und Vokalmusik, verliehen. Für die Frage, wie eng oder gerade nicht eng Musik und Volksbüchereien zusammenhingen, ist folgende Beschreibung Hanauers über den Ausleihvorgang instruktiv:

«Wer Musikalien zu entleihen wünscht, meldet sich unter der üblichen Legitimation auf einer besonderen (weißen) Karte an, […] die dann später auch zum Aufschreiben der entliehenen Bände dient und nach der laufenden Nummer des Entleihers in der Bibliothek selbst aufbewahrt wird; eine ähnliche, gelbe, vierseitige Karte […] erhält jeder Benutzer als Ausweis und zum Vormerken der gewünschten Musikalien: aus dem im Vorzimmer aufgestellten Katalog notiert er auf Seite 2 Instrumental-, auf Seite 3 Vokalmusik nur mit der Signatur, ohne Komponistennamen, die er zu entleihen wünscht, während die erste Seite für die Eintragung der tatsächlich entliehenen Bände zu dienen hat. Der Vollständigkeit halber muß noch gesagt werden, dass die oben bereits erwähnte Buch- und Einlagekarte […] bei der Ausgabe eines Bandes demselben entnommen, mit der Nummer des Entleihers versehen und der Zeit nach aufbewahrt wird.» (Hanauer 1905: 146)

Diese Form der Ausleihorganisation, die heute vielleicht als unnötig komplex erscheint, war eine, die zumindest in den grösseren Volksbüchereien ebenfalls genutzt wurde. (Vergleiche als Überblick Otten 1913) Die Auswahl der gewünschten Medien aus einem Katalog, das Aufschreiben der Wünsche auf einer gesonderten Karte, die Abgabe dieser Karte bei den Bibliothekar*innen, welche dann diese Medien besorgten, war der normale Weg, wie in einer Thekenbücherei Medien verliehen wurden. Wie schon dargestellt: Die Leser*innen hatten zu dieser Zeit keinen direkten Zugriff auf den Bestand, die Bibliothekar*innen konnten immer die Ausgabe von Medien verweigern oder Beratungen vornehmen. Was durch diese Darstellung von Hanauer sichtbar wird, ist, dass die Musikbücherei in Frankfurt am Main direkt als Teil einer Volksbücherei eingerichtet wurde – ausser, dass hier Noten verliehen wurden, unterschied sie sich nicht von der restlichen Einrichtung.

Weiterhin liefert Hanauer eine erste Ausleihstatistik, die heute vor allem deshalb von Interesse ist, weil sie einen Blick in die Systematik der Bücherei liefert. Hier ist sichtbar, dass keine Monografien, Tonträger, Musikinstrumente oder andere Medien beziehungsweise Objekte eingestellt waren, sondern wirklich nur Noten.

Zwei Jahre später, in gewisser Weise als Nachtrag, publizierte Hanauer dann noch einen Artikel, in welchem er explizit darauf eingeht – wieder als mögliches Vorbild für weitere Neugründungen –, wie in Frankfurt am Main die Musikalien ausgewählt, systematisiert und katalogisiert werden. (Hanauer 1907) Dabei wird sichtbar, dass man sich in der Bibliothek auf das, was man heute «ernste Musik» nennen würde, konzentrierte. Populäre Musik oder Volksmusik wurden nicht beachtet.

Interessant an diesem kurzen Text ist vor allem, dass er in gewisser Weise nebenher weitere existierende Musikbüchereien erwähnt, die alle in Grosststädten angesiedelt waren: In München, in Wien und in Paris.

2.3 Gegen musikalischen Schund (1911)

Volksbüchereien wurden Anfang des 20. Jahrhunderts als Erziehungseinrichtungen gegründet. Die genauen Ziele der Büchereien unterschieden sich je nach Richtung der Träger – also der Vereine, politischen Bewegungen und so weiter. Aber ein Thema, das alle umtrieb, war die Vorstellung, dass es «literarischen Schund» gäbe, der einen schlechten Einfluss auf die Leser*innen hätte. Was genau als Schund zu definieren wäre und was genau die wahrgenommenen Gefahren waren, unterschied sich wieder zwischen den verschiedenen Bewegungen. Aber woran es keine Zweifel zu geben schien, war, dass es diesen Schund gäbe.

In seinem Artikel zur «Verleihung von Musikalien durch Volksbüchereien» von 1911 ging es dem Autor Hans Rothhardt nun vor allem darum, zu diskutieren, ob es analog zum literarischen auch musikalischen Schund gäbe sowie, ob dagegen die Verleihung von guten Musikalien helfen würde. Er bejaht beides und plädiert dann dafür, diese guten Musikalien in die Volksbüchereien aufzunehmen.

Zuerst stellt er fest, dass es keine neue Idee wäre, Noten im Büchereibestand zu führen. Dafür gäbe es, zumeist in grossen Städten, schon Vorbilder: «Die Frage, ob überhaupt ein Bedürfnis in weiten Kreisen der Gesamtbevölkerung für die Verleihung von Musikalien vorhanden ist, darf wohl ganz unbedenklich bejaht werden.» (Rothhardt 1911: 133)

Zu der Frage, was «musikalische Schundliteratur» sei, gibt er eine in diesem Diskurs typische Antwort: Einerseits geht er davon aus, dass es sie gibt, andererseits deutet er recht ungenau an, was genau darunter zu verstehen sei:

«Ja! Es gibt eine musikalische Schundliteratur! Auf sie, als auf einen Schädling der Allgemeinheit energisch hingewiesen zu haben, ist das unbestrittene Verdienst des V. Musikpädagogischen Kongresses, der zu Beginn der Karwoche d.J. [das ist die Woche vor Ostern 1911] in Berlin versammelt war. Auf diesem Kongreß hat ein Thema: ‹Die Bekämpfung der musikalischen Schundliteratur› zur Beratung gestanden und lebhafte Anteilnahme erweckt. […]

Es dürfte hier zu weit führen, zu untersuchen, ob es wirklich eine musikalische Schundliteratur gibt, wo sie zu finden ist und ob sie in dem Maße schädlich auf das Volksganze einwirkt, dass sich eine zielbewußter energischer Kampf dagegen lohnt. Ich will nur auf die schlüpfrigen Kuplets, auf die üble, zur Sinnlichkeit aufreizende Musik unserer Tingeltangel und Nachtcafés hinweisen, um leise anzudeuten, in welcher Richtung die Schäden zu suchen sind. Begnügen wir uns einstweilen damit, dass die von Eingeweihten erkannten Schäden tatsächlich vorhanden sind, und dass ihre Bekämpfung einen nicht unwesentlichen Faktor zur sittlichen Gesundhaltung unseres Volkes und daraus sich ergebend zu seiner seelischen Veredlung und Höherführung darstellt.» (Rothhardt 1911: 134)

Was aus diesen Worten spricht, wenn man sie heute liest, ist einerseits eine Angst vor einer sich wandelnden, modernisierenden Gesellschaft, inklusive eines Wandels der Mediennutzung und andererseits eine Hochschätzung von Musik. Auf der einen Seite würde «Schundmusik» in den «Nachtcafés» – die hier als Symbol für die moderne Gesellschaft gelesen werden können, die mehr Freizeit, Individualisierung, Urbanisierung und Verbreitung von Technologie repräsentieren – «das Volk» bedrohen wie eine Krankheit. Dabei muss «Volk» nicht einmal mit nationalistischer Bedeutung gelesen werden, sondern kann auch die Angst eines Mittelschichtangehörigen vor der erhöhten Sichtbarkeit der «unteren Klassen» in der sich entwickelnden Massengesellschaft darstellen.5 Auf der anderen Seite wäre Musik so besonders, dass sie als eigenes Thema behandelt werden müsse.

Man sollte diese Gedanken und Rhetorik aber nicht als Marotte eines einzelnen Autors sehen. Er bedient sich eines Diskurses und einer Darstellung, die sich zeitgenössisch auch in der restlichen Literatur der Volksbüchereien, der Wissenschaftlichen Bibliotheken oder anderer Kultureinrichtungen findet. Nicht umsonst kann er auf einen ganzen «Musikpädagogischen Kongreß» zu diesem Thema verweisen. Was sich hier zeigt, ist, dass er sich im zeitgenössischen Denken bewegt. Dies gilt auch für seinen Schluss, in welchem er die Erziehungsaufgabe der Volksbüchereien auf die Musikalien überträgt. So, wie die Bücherei zum richtigen Lesen der richtigen Literatur erziehen und dabei von den Verführungen der modernen Gesellschaft abhalten sollte, gilt diese für ihn analog für die Musik:

«Der unmittelbare Erfolg der Verausgabung von Musikalien in den Volksbüchereien wird der sein, dass die Bevölkerung namentlich in ihren mittleren und unteren Schichten an die Pflege guter Musik in Haus und Familie gewöhnt wird. Die Herz und Geist veredelnde Beschäftigung mit guter Musik wird einen großen Volksteil, in erster Linie die Jugend, von andern weniger edlen, ja sogar schädlichen Beschäftigungsarten ablenken.» (Rothhardt 1911: 135)

2.4 Eine Übersicht der Musikbüchereien (1916)

Eine ganze Anzahl von Jahren erscheint dann zum Thema Musik in der Literatur der deutschen Volksbüchereien nichts mehr. Das heisst aber explizit nicht, dass dieses Thema in der Praxis dieser Einrichtungen irrelevant gewesen wäre, wie dann die nächste Veröffentlichung zeigt. Der kurze Artikel «Von den Volksbüchereien für Musik» (Marsop 1916), publiziert und wohl auch schon geschrieben, während der Erste Weltkrieg stattfand, fasst zusammen, welche eigenständigen, öffentlichen Musikbüchereien in den letzten Jahren eröffnet worden waren und an welchen Orten «man mit erfolgreichen Vorbereitungen schon gedeihlich voran [gekommen sei]» (Marsop 1916:1) sowie, wo «aussichtsreiche Verhandlungen im Gange [seien]» (Marsop 1916:1). Explizit beschränkt sich der Autor dabei nicht auf Deutschland, sondern zählt zuerst aus der Schweiz Zürich und aus Österreich-Ungarn Wien, Salzburg, Prag, Brünn, Graz und Karlsbad auf. Sodann blickt er ins weitere Ausland (Niederlande) sowie das «feindliche Ausland» mit Italien, Frankreich und Grossbritannien.

Paul Marsop war in München vor allem als Musikkritiker ansässig, hatte dort aber auch die Münchener städtische Musikbibliothek gegründet – die er im ersten Satz seines Artikels erwähnt – und scheint deshalb mit den Entwicklungen der Musikbibliotheken vertraut gewesen zu sein. Ansonsten erklärt er leider nicht, wie er zu den Informationen gelangte. Insoweit ist auch nicht klar, ob sie vollständig sind. Was sie aber auch so zeigen, ist, dass es in den Jahren vor und während des Ersten Weltkrieges offenbar einige Entwicklungen gegeben hatte. Öffentliche Musikbibliotheken waren keine Seltenheit mehr, obgleich an seinen Aufzählungen auch auffällig ist, dass sie vor allem in grossen Städten zu finden waren oder zumindest angedacht wurden. Relevant ist, dass diese Musikbibliotheken gegründet wurden, ohne dass dies in der betreffenden Fachpresse Erwähnung fand. Sie scheinen also schon einigermassen «Normalität» gewesen zu sein.

2.5 Verortung der Musikbücherei in der musikalischen Erneuerungsbewegung (1927)

Die Jahre der Weimarer Republik waren bekanntlich auch Jahre verschiedener «Aufbruchsversuche». Nicht nur, dass am Anfang eine Revolution stand, die von verschiedenen Gruppen mit verschiedenen Zielen durchgeführt wurde (und für einige von ihnen auch als «nicht beendet» galt, weswegen es in den frühen Jahren der Weimarer Republik mehrere Aufstandsversuche gab). Gleichzeitig gab es zahllose andere Ansätze zur Veränderung des Lebens, ob individuell, gesamtgesellschaftlich oder künstlerisch. Diese schlossen zum Teil an die Jugend- und Lebensreformbewegung der Kaiserzeit an, teilweise wurden sie aber auch als ganz neu verstanden. Sie umfassten zahlreiche Bereiche, von Ernährungsfragen (Vegetarismus, Alkohol-, Tabak- und Zuckerabstinenz) über Gesundheits- und Sexualthemen (Freikörperkultur, Sexualaufklärung) zu gesellschaftlichen Themen (Eugenik, Struktur der internationalen Staatengemeinschaft). Die Ziele dieser Bewegungen waren widersprüchlich und liessen auch Zusammenschlüsse zu, die heute absonderlich erscheinen. Insbesondere die Verbindung von völkischen Vorstellungen und Eugenik mit vegetarischer, gesundheitsorientierter Lebensweise, die sich in vielen diese Gruppen (am bekanntesten wohl in der «Vegetarischen Gartenbaukolonie Eden» in Oranienburg) fanden, ist aus heutigem Blick erstaunlich. Aber auch, dass sowohl links-revolutionäre, demokratisch orientierte als auch völkische Bewegungen auf ähnliche Aktivitäten setzten, um ihre Ziele zu erreichen, war für die damalige Zeit bezeichnend. (Michalzik 2018, Rindlisbacher 2022)

Musik war eines dieser Gebiete, das wohl von allen Bewegungen in diesem «veränderungsbereiten» Milieu als wichtig angesehen wurde. Was sich in dieser Zeit etablierte, war das gemeinsame Singen, ob in Massenveranstaltungen oder in kleineren Gruppen. Auch hierfür hatte es Vorläufer gegeben – beispielsweise die Wandervögelgruppen der Kaiserzeit, die beim Wandern ständig sangen –, aber in den 1920er-Jahren wurde es zu einem Massenphänomen. Bekannt sind dabei die Arbeitersingebewegung, gerade im «Roten Wien» der damaligen Zeit (Seidl 1989, Pfoser 1980), und die «Jugendmusikbewegung», die zum Teil von demokratisch gesinnten, zum Teil von explizit antidemokratisch gesinnten Akteur*innen vorangetrieben wurde. (Holz 2019, vergleiche auch das betreffende Kapitel zur Jugendmusikbewegung bei Meier 2022: 184–256) In letzter sollte das gemeinsame Singen dazu dienen, dass sich Menschen aus ganz verschiedenen Schichten treffen und sich durch diese kollektive Aktivität zu einer Gemeinschaft finden könnten. Einer der bekanntesten Akteure dieser Bewegung war Fritz Jöde, Dozent an der Staatlichen Akademien für Kirchen- und Schulmusik in Berlin-Charlottenburg6 sowie einer der effektivsten Umsetzer der sogenannten Kestenbergschen Reformen (Mahlert 2008, Richter 2008), welche während der Weimarer Republik den Musikunterricht in Schulen zeitgenössisch ausrichteten, den Musikunterricht ausserhalb von Schulen, inklusive der Ausbildung der ausserschulischen Lehrkräfte, vorantrieben und auf eine Demokratisierung des Zugangs zu Musik zielten.7 Jöde organisierte in Berlin-Charlottenburg ab 1923 auch die erste staatliche Jugendmusikschule im DACH-Raum, etablierte ab 1926 «offene Singestunden», bei denen teilweise hunderte Personen zusammenkamen und experimentierte mit solchen Singestunden auch im damals neuen Rundfunk.8

Relevant ist dies alles für einen Artikel, welcher 1927 in der Zeitschrift Hefte für Büchereiwesen erschien. Der Artikel besteht aus zwei Teilen, einer Einleitung von Walter Hofmann – einem der umtriebigsten Bibliothekar*innen der 1910er- bis 1930er-Jahre und unter anderem Leiter der Stadtbibliothek Leipzig – und dem eigentlichen Text von Konrad Ameln, dem «Musikreferenten» der Stadtbibliothek Leipzig. Die Stadtbibliothek unter Hofmann nahm damals für sich in Anspruch, Vorreiter einer neuen, zeitgemässen Büchereiarbeit zu sein. In diesem Rahmen ist dieser Artikel zu lesen. Hofmann verortet die moderne Musikbücherei in der «musikalischen Erneuerungsbewegung», die er unter anderem mit Jöde – also vor allem ihrem demokratisch orientierten Teil – identifiziert. Diese würde anstreben, die Musik «aus den Fesseln spezialistischer Fachforschung und artistischen Virtuosentums [zu] befreien» (Hofmann & Ameln 1927: 71) und sei «so allen ähnlichen Bestrebungen und Fragestellungen in der freien Volksbildung eng verwandt» (Hofmann & Ameln 1927: 71). Mit freier Volksbildung meinte Hofmann meist die Volksbüchereien nach dem Vorbild der Leipziger Stadtbibliothek, aber auch die Teile der weiteren Erwachsenenbildung, die sich nicht einer politischen Richtung zuordneten. «Durch diese Musikbewegung ist deutlich geworden, daß auch in der freien Volksbildungsarbeit der Musik und vor allem der Musikausübung der Laien eine erhöhte Bedeutung zukommt.» (Hofmann & Ameln 1927: 71) Aufgabe der Volksbücherei sei es jetzt, diese Erneuerungsbewegung zu unterstützen. Bisher sei dies nicht geschehen, sondern «[w]enn die volkstümliche Bücherei bisher sich überhaupt mit der ‹Musik› befaßte, dann geschah dies bisher in erster Linie dadurch, daß in größerem oder geringerem Umfange Literatur über Musik, musikgeschichtliche, musikästhetische, musikpädagogische Werke, Musikerbiographien, Werke zur Instrumentenlehre u. a. eingestellt wurden.» (Hofmann & Ameln 1927: 72) Hofmann plädiert nun dafür, dass die Büchereien die Anforderungen der neuen Bewegung in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen sollten, aber ohne die bisherige Fokussierung aufzugeben, denn «[e]ine solche Einseitigkeit würde der deutschen Volksbüchereibewegung schlecht stehen.» (Hofmann & Ameln 1927: 72) Er lässt die konkrete Aufgabe also auch etwas im Ungefähren. Zwar betont er, dass die Büchereiarbeit planmässig und geordnet erfolgen solle, dass eine Auswahl nötig sei und so weiter. Aber grundsätzlich lässt er dann vieles als für die Volksbücherei passende Literatur gelten. Allerdings kündigt er an, dass die Musik in den von ihm verantworteten Hefte für Büchereiwesen in Zukunft einen grösseren Platz einnehmen würde.9

Anschliessend übernimmt Ameln, der in seinem Teil des Textes grundsätzlich die gleichen Aussagen macht. Er stellt zuerst fest, dass die Musik in den deutschen Volksbüchereien «ein Stiefkind» (Hofmann & Ameln 1927: 74) sei, allerdings aus strukturellen Gründen. Für eine gut geführte Musikbücherei bedürfe es eines besonderen Personals, das sich neben der bibliothekarischen Ausbildung auch mit Musik und Musikliteratur auskennen müsse. Dieses sei schwer zu finden. Zudem wären die meisten Musikbüchereien eigenständig und nicht direkt an eine Volksbücherei angebunden. Es fällt auf, dass er dies als Status quo benennt, aber ohne klarzumachen, woher er diese Kenntnisse hat. Eventuell schildert er hier also seinen Eindruck, aber nicht den tatsächlichen Stand.

Weiterhin postuliert er, dass die Musik ihren gesellschaftlichen Werte verloren hätte («Nur in wenigen Kreisen hat sich eine Vorstellung von dem überpersönlichen Wert der Musik erhalten, von ihrer erzieherischen, bildenden, bindenden Kraft, die in älterer Zeit noch hoch geschätzt wurde.» (Hofmann & Ameln 1927: 74)), erst in jüngerer Zeit hätte «die Jugend» ihre Bedeutung wieder entdeckt. Solche Diskurse des Niedergangs, nicht nur, aber auch der Musik, sowie ihrer Wiederentdeckung durch «die Jugend» (die hier eher für Lebensreform- und ähnliche Bewegungen stand und nicht unbedingt auf ein Lebensalter festgelegt war), waren in dieser Zeit normal. Gerade auch in der «musikalischen Erneuerungsbewegung» wurden sie oft reproduziert, wobei es aus heutiger Sicht eher erscheint, als hätte sich die Bedeutung von Musik unter anderem durch die beginnende Demokratisierung der Gesellschaft sowie die kapitalistische Unterhaltungskultur geändert. (Holz 2019) In diesem Sinne war die Beschäftigung der Jugend- und Lebensreformbewegung wohl weniger die «Wiederentdeckung» einer vergessenen Tradition, als vielmehr eine moderne Reaktion auf die sich verändernde Gesellschaft. Relevant ist aber, dass Ameln die Diskursfiguren der Bewegungen übernimmt und mit den Ansprüchen auf eine geplante, auf Erziehungsziele ausgerichtete Büchereiarbeit verbindet, wie sie in der damaligen Zeit unter anderem in Leipzig propagiert wurden.

Er plädiert dafür, gesonderte bibliothekarische Literatur zum Thema zu erarbeiten und herauszugeben. Dabei denkt er offenbar vor allem an Besprechungen – wie sie auch für Belletristik normal waren – in der Hefte für Büchereiwesen selber, aber auch an weitere Handreichungen. («So wird es notwendig sein, erst einmal eine Art Grundstock, einen Idealbestand auszuwählen, in einer Bücherei aufzubauen, bei seiner Vermittlung Erfahrungen sammeln und diese den daran interessierten Büchereileitern und Bibliothekaren zugänglich zu machen.» (Hofmann & Ameln 1927: 78)) Kurz gesagt wollte er die gleiche Arbeitsweise, wie sie in Leipzig auch für andere Bereiche des Volksbüchereiwesens angewandt wurde, auf die Musikabteilung übertragen wissen. Das Hauptaugenmerk sollte dabei auf Noten liegen; die Literatur über Musik erst an zweiter Stelle stehen. Nicht die Fachleute, sondern die musizier- und singebegeisterten Personen sollten im Fokus dieses Bestandsaufbaus stehen.

2.6 Schallplatten, Bildungspflege und Hausmusik (1930)

Innerhalb der deutschsprachigen Volksbüchereibewegung – aber nicht der anderen Büchereien, also den Arbeiterbibliotheken, den katholischen Bibliotheken oder den gewerblichen Leihbibliotheken – fand ab den 1920ern bis in die Zeit des Nationalsozialismus hinein der sogenannte «Richtungsstreit» statt.10 In ihm ging es um die Stellung und Aufgabe der Büchereien sowie die Frage, wie und wozu Menschen durch die Büchereien erzogen werden sollten. Beide Gruppen, die diesen Streit ausfochten, verstanden die Büchereien als Teil der «Bildungspflege», also als Bildungseinrichtungen, die vor allem nach der Schul- und Ausbildungszeit Menschen erreichen sollten, wobei beide Seiten auch die gesamte Gesellschaft im Blick hatten und Menschen aus allen Schichten ansprechen wollten. Beide sahen diese Aufgabe in einer aktiven «Pflege», also Erziehung, nicht in einem reinen zur Verfügung stellen von Medien zur selbstbestimmten Bildung. Diskutiert wurde eher, welche Menschen (Eher wenige, herausragende Personen oder eher viele?) wie erreicht werden könnten, welche büchereitechnischen Mittel dafür angewandt oder auch, ob und wie Veranstaltungen der Bildungspflege in Volksbüchereien gestaltet werden sollten.

Dieser Kontext ist nun für den Artikel relevant, den Erwin Ackerknecht 1930 unter dem Titel «Bildungspflege und Schallplatte» (Ackerknecht 1930) publizierte. Ackerknecht war nämlich einer der Protagonist*innen dieses «Richtungsstreits». Auch wenn er es selber abstritt, war er – als einer der publikationsstärksten Bibliothekar*innen seiner Zeit – einer der Hauptvertreter der «Stettiner Richtung» (nach der Stadt, in welcher er damals gleichzeitig die Stadtbibliothek und die Volkshochschule führte). Die andere Richtung, oft «Leipziger Richtung» genannt (nach dem Wirkungsort von Walter Hofmann) hatte mit Hefte für Büchereiwesen und dem Volksbildungsarchiv ihre eigenen Publikationsorgane. Aus diesen stammte der hier zuvor besprochene Artikel. Was damit sichtbar wird, ist, dass dieser Richtungsstreit – welcher damals tatsächlich mit harten Bandagen geführt wurde – keinen Einfluss darauf hatte, ob in Volksbüchereien Musik als relevantes Thema angesehen wurde. Vielmehr fühlten beide Seiten die Notwendigkeit, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Darüber hinaus weist der Artikel selber ganz am Ende (Ackerknecht 1930: 13ff.) darauf hin, dass auch die katholischen Büchereien (siehe zum Beispiel Zoumer 1931) sich intensiv mit Fragen von Schallplatten, Musik, Radio und Bildungspflege befassen würden. (Wir können also vermuten, auch wenn es nicht in der Literatur sichtbar war, dass sich ebenso die Arbeiterbibliotheken mit dem Thema befassten.)

Aber zurück zum eigentlichen Artikel. Ausgangspunkt ist für Ackerknecht die Frage, «wie weit sich die Schallplatte in den Dienst der Bildungspflege stellen lasse» (Ackerknecht 1930: 7). Er sieht die technische Entwicklung so weit fortgeschritten, «daß ein wirklicher musikalischer Genuß auch für den Feinhörigen gewährleistet werden kann» (Ackerknecht 1930: 7). Es sei deshalb Zeit, sich zu fragen, wie sie für die Bildungsarbeit in Büchereien – und auch, weil dies für Ackerknecht immer zusammengehörte, Volkshochschulen – genutzt werden könne. Dabei unterteilt er: Schallplatten könnten einerseits einen Gesamteindruck von Musikstücken vermitteln («Stimmungswirkung», Ackerknecht 1930: 8) und andererseits als Material für Bildungsveranstaltungen, bei denen auch erläutert und gelernt wird, genutzt werden («Bildungswirkung», Ackerknecht 1930: 8). Insbesondere hebt er hervor, dass man ein Musikstück von einer Schallplatte auch mehrfach abspielen könne. Allerdings, und dies prägte die Texte von Ackerknecht, warnt er davor, praktisch zu viel auf einmal lehren zu wollen. Bildungspflege hiesse nicht, Musikanalyse lehren. Es gehe um Einführungen, Übersichten oder auch die Vor- und Nachbereitung von Opernbesuchen. (Ackerknecht 1930: 8) Dies fügt sich ein in die Arbeit von Volksbüchereien, die Ackerknecht unter Bildungspflege versteht – Kurse, durchgeplante Vorleseabende oder auch gemeinsame Besuche von anderen Einrichtungen wie Museen, Galerien oder halt Opern, die in kleinen, von der Bibliothek organisierten Gruppen vorgenommen würden. (Ackerknecht 1924) Für diese «freilich [fände man] in der Schallplatte ein unvergleichliches Anschauungsmaterial» (Ackerknecht 1930: 8).

Zudem postuliert Ackerknecht, dass sich die Schallplatte als Medium durchsetzen würde, während die «Hausmusik» (Ackerknecht 1930: 9), also das Musikmachen daheim, im Rückgang begriffen wäre. Auch dies war ein zeitgenössischer Diskurs: Ständig wurde behauptet – ohne das in Zahlen auszudrücken –, dass immer seltener Hausmusik gemacht würde, was als Problem der Moderne angesehen wurde. Ackerknecht scheint es in diesem Text als Faktum zu begreifen, dass er zwar bedauert (Ackerknecht 1930: 9), aber auch nicht aufhalten will. Er betont aber, dass auch «dem immer kleiner werdenden Häuflein der Hausmusikanten durch öffentliche Musikalienbüchereien» (Ackerknecht 1930: 9) Noten zur Verfügung gestellt werden müssten. Diese will er also nicht durch Schallplatten ersetzen.

Zu der eigentlichen Frage, nämlich wie Schallplatten in der Bildungspflege eingesetzt werden sollten, betont er zuerst, dass mit ihnen «[e]ine außerordentliche Erweiterung [des] musikalischen und zugleich völkerpsychologischen Horizontes [der Vortragsveranstaltungen in den Volksbüchereien] durch die fremdländische Musik [möglich] werden». (Ackerknecht 1930: 10) Es geht also um Horizonterweiterung. Gleichzeitig betont er, dass alle diese Veranstaltungen gut geplant und nicht zu lang oder spezifisch sein dürften. Musik solle, wie gesagt, nicht analysiert, sondern für die richtige Stimmung genutzt werden – also vor allem als Ergänzung des Gesagten. (Ackerknecht 1930: 11)

2.7 Die Aufgaben der modernen Musikbücherei (1931)

Aus der heutigen Sicht scheinen die frühen 1930er-Jahre, gerade in Deutschland, eine Zeit gewesen zu sein, die mehr oder minder auf die Katastrophe des Nationalsozialismus zulief. Das aber war in diesen Jahren nicht unbedingt ausgemacht – immer waren zeitgenössisch auch andere Entwicklungen denkbar. Sichtbar war damals allerdings, dass die Zeit geprägt war durch grosse Verwerfungen – die wir heute vor allem als Entwicklungen der technischen und gesellschaftlichen Modernisierung ansehen würden –, von Versuchen, diese Verwerfungen zu verstehen und zu steuern sowie vielen Versuchen, gesellschaftlich einen übergreifenden Zusammenhalt herzustellen, welcher diese Verwerfungen wieder auffangen würde. Das galt nicht nur für den Nationalsozialismus, der sich mit seiner Vorstellung der «Volksgemeinschaft» (inklusive der Ausschlüsse aus dieser) an dieser Suche beteiligte, sondern für ganz unterschiedliche Bewegungen. Es war eher eine verbreitete Zeitanalyse, der gleichzeitig immer auch widersprochen wurde. Wichtig hier ist, dass der Musik und dem gemeinsamen Singen dabei oft eine Rolle bei der Suche nach solch einem übergreifenden Zusammenhalt zugesprochen wurde. Das ist ein Grund, warum dann während des Nationalsozialismus dem Singen ein grosser Stellenwert eingeräumt wurde (Niesen 1999). Aber, wie schon dargestellt, auch die bündische Jugend, der Wandervogel oder aber die Arbeitersingegruppen des Austromarxismus griffen auf die vorgeblich vereinende Macht des Singens zurück.

In diesem Kontext muss man den letzten Artikel lesen, der sich in der Weimarer Republik mit dem Zusammenhang von Volksbücherei und Musik befasste. Im Gegensatz zu anderen hier vorgestellten Texten, die sich oft um Objektivität bemühen, ist dieser voller Pathos. Als Beispiel sei der erste Absatz zitiert:

«Hat man in jüngster Zeit eine ‹Entgötterung› der Musik, eine Mechanisierung und Maschinisierung dieses irrationalsten aller menschlichen Schaffens- und Erlebnisgebiete feststellen zu müssen geglaubt – teilweise vielleicht nicht mit Unrecht –, so kann doch darüber kein Zweifel bestehen, dass wir heute eine Renaissance aller musikalischen Urkräfte erleben, die allen im Dienste der Bildungspflege Stehenden neue wichtige Aufgaben stellt. Musik gilt heute nicht mehr nur als eine ästhetische Angelegenheit begüterter Kreise oder als Schmuck und Genuß des Lebens für besondere Feier- und Feststunden, sondern sie gehört heute dem ganzen Volke als ein nicht zu entbehrender Bestandteil seines Lebens, als eine seelische Notwendigkeit seines Alltags, sie ist unentbehrlich geworden zur Wiedergewinnung der uns durch übergroße Differenzierung verlorengegangenen geistig-seelischen Totalität. Damit ist die Musik wie keine andere der Künste berufen, sowohl zu einer inneren Erneuerung des Einzelmenschen zu verhelfen wie den inneren Zusammenhang des Volksganzen zu stärken. So kommt ihr gerade gegenwärtig wieder eine zentrale Stellung im geistigen Haushalt der Nation zu.» (Bayer 1931: 176)

Der Autor, Karl Bayer, postuliert dann weiter, dass es die Aufgabe der Volksbüchereien wäre, Musik in der Bildungspflege einzusetzen. Dabei hat er explizit nationalistische Argumente. Musik und Bildung zur Musik sollten Deutschland einen Platz in der Welt wieder erobern, den es einmal gehabt hätte: «Es darf als eine der vornehmsten Aufgaben aller behördlichen Stellen, die es angeht, bezeichnet werden, daran zu arbeiten, daß unsere Nation diese Weltgeltung auf dem Wege der friedlichen Eroberung sich wiedererringe» (Bayer 1931: 179). So schreibt er zum Beispiel auch nicht einfach von Berlin, sondern von «unserer Reichshauptstadt und größten Bibliotheksstadt, die zugleich wohl die erste Musikstadt der Welt ist oder doch bisher gewesen ist und weiter sein soll» (Bayer 1931: 177). Zudem postuliert er – im Gegensatz zu dem, was bislang in diesem Artikel hier sichtbar wurde – dass es das «auch gerade in bibliothekarischen Kreisen immer noch verbreitete Vorurteil [gäbe], Musikalien gehörten nicht in die Bibliotheken» (Bayer 1931: 179), welches zu beseitigen wäre.11

Grundsätzlich fordert Bayer mehr Musikbibliotheken für die allgemeine Öffentlichkeit. Es gäbe viel zu wenige und auch diese seien unzureichend ausgestattet. («Schon eine kurze Umschau ergibt, dass auf diesem Gebiete fast alles noch zu tun ist.» (Bayer 1931: 177.)) Sie sollten in «Zentralbibliotheken» organisiert sein – Abteilungen in Volksbüchereien, die dann langsam zu eigenständigen Musikbibliotheken ausgebaut würden. Daneben solle es weiter kleinere Musikbüchereien geben. Wichtig ist ihm, dass diese Bibliotheken einen Bildungsauftrag hätten. Sie sollten zum Musikmachen erziehen und gerade keine Musik zu Unterhaltungszwecken bereitstellen: «[M]aßgebend für die Anschaffungspolitik [ist] also der erziehliche [sic!] und bildende Charakter der Sammlung[.] Damit scheiden alle lediglich dem Unterhaltungsbedürfnis im platten Sinne dienenden und alle taggebundenen Werke von vornherein aus […]; ferner werden Werke zeitgenössischer Komponisten, soweit deren Bedeutung noch sehr umstritten ist, nur nach eingehender Prüfung von Fall zu Fall eingestellt werden dürfen[.]» (Bayer 1931: 180) Diese Kriterien erscheinen heute nicht nur überspitzt, sondern auch gänzlich unmöglich umzusetzen – sie würden eine Prüfung aller eingestellten Medien nach Kriterien, die schwerlich objektivierbar sind, bedeuten. Aber sie waren für Volksbüchereien der damaligen Zeit nicht so abwegig. Auch für Bücher wurden ähnliche Kriterien gefordert und auch angelegt. (Das ist ein Grund, warum die Bestände der Volksbüchereien weit kleiner waren, als die der heutigen Öffentlichen Bibliotheken.) Insoweit bewegt sich Bayer hier, wenn auch etwas überspannt, im zeitgenössischen bibliothekarischen Diskurs.

Im Anschluss geht Bayer einige Werke durch, die er als besonders empfehlenswert für Musikbüchereien ansieht. Zudem entwirft er gleich ein umfassendes Programm für ausgebaute Musikbüchereien. Sie sollten eigene Musiksäle oder Musikzimmer (schalldicht und gegebenenfalls mit Instrumenten sowie Anschlüssen für Radioempfang und -übertragung) erhalten. Eigene Jugendabteilungen seien zu empfehlen, ebenso eine «Schallplatten-Bibliothek» (Bayer 1931: 182). Nicht zuletzt sollten die Büchereien eigene Konzerte anbieten, um Geld einzunehmen, aber auch, um für die Bücherei und ihre Angebote zu werben. (Bayer 1931: 184) Gleichzeitig fordert er, dass diese Einrichtungen von gesondert ausgebildeten «Beamten der Musikalienausleihe» (Bayer 1931: 184) geführt würden, welche sich Kenntnisse der Notenliteratur aneignen müssten, vergleichbar mit denen, wie sie Bibliothekar*innen sonst über Bücher hätten.

Was neben dem Pathos und nationalistischen Einschlag dieses Textes auffällt, ist, dass der Autor hier vor allem ein aufgebautes Musikbibliothekssystem entwirft, inklusive Aufgabe und Veranstaltungsarbeit, ohne sich offenbar darüber Gedanken zu machen, wie dieses konkret entstehen (und finanziert) werden sollte.

3. Nationalsozialismus

Die Beiträge zu Musik und Volksbüchereien, welche während des Nationalsozialismus erschienen, lassen sich in zwei Gruppen zusammenfassen: Während in den ersten Jahren des Regimes keine Texte erschienen, änderte sich dies 1937. Dann erschienen wieder – das ist die erste Gruppe – längere Beiträge, die sich auch mit grundsätzlichen Fragen der Musikbüchereien befassten. Nachdem das Regime 1939 den Zweiten Weltkrieg begonnen hatte, änderten sich – das ist dann die zweite Gruppe – diese Texte. Nicht nur wurden sie kürzer, was sich teilweise mit den verfügbaren Papier- und Druckressourcen erklären lässt. Sie konzentrierten sich auch auf die konkrete Arbeit der Einrichtungen. Während des Krieges erschienen, wenn man sie so nennen will, viele Praxisbeiträge, die sich nicht mehr damit aufhielten, grundsätzliche Fragen zu klären. In gewisser Weise scheint in diesen Beiträgen durch, dass sich Musikbüchereien als ein Büchereityp etabliert hatten.

Wieder ist dies in die zeitgenössische Entwicklung einzubetten. (Klause 2021, Zapke 2020, Holz 2019: 201–260, Petit 2018, Stoverock 2013, Nierenz 2010, Niessen 1999) Was an den im Folgenden vorgestellten Texten auffällt, ist, dass sie sich positiv auf die nationalsozialistische Ideologie beziehen, während gleichzeitig die Verbrechen des Regimes gar nicht angesprochen werden. Beispielsweise wird der Ausschluss von jüdischen Musiker*innen und Leser*innen nicht angesprochen – dafür fehlen allerdings auch meist direkte antisemitische Invektiven. Ebenso wird zum Beispiel nicht darauf eingegangen, dass Menschen mit Behinderungen aus dem Alltag ausgeschlossen und getötet worden waren. Vielmehr wird sich kontinuierlich affirmativ auf das «deutsche Volk» und die «deutsche Musik» bezogen. (Die Vorstellung von Ackerknecht (1930), dass Musik den Horizont erweitern würde, gibt es in ihnen nicht mehr; vielmehr geht es gerade darum, praktisch keine Musik aus anderen Ländern zu hören.)

Gleichzeitig finden sich in den folgend vorgestellten Texten zwei Photostrecken neuer Musikbüchereien. Dies passte ebenso zur Zeit. Zum einen verstand sich der Nationalsozialismus als modernes, fortschrittliches Regime, welches explizit auf technische Entwicklungen setzte. Dazu gehörte auch der verstärkte Einsatz von Fotografie – eine Entwicklung, die allerdings schon in den 1920er-Jahren eingesetzt hatte und die sich nicht nur in der bibliothekarischen Literatur zeigte. Zum anderen postulierte der nationalsozialistische Staat unter anderem die Hoheit über das Volksbüchereiwesen – es sollte zur allgemeinen Aufgabe von Staat und Gemeinden werden, die zentral gesteuert, dafür dann aber auch landesweit garantiert würden. Dies wurde als Teil der «Volksgemeinschaft» angesehen. Dafür wurden im Volksbüchereiwesen unter anderen alle vorhandenen Gruppierungen zusammengeführt und es wurde im Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung eine eigene Stelle für das Volksbüchereiwesen geschaffen, die Reichsstelle für das Volksbüchereiwesen. Auch die beiden bis dato erscheinenden reichsweiten Zeitschriften wurden beendet, damit ab 1934 mit Die Bücherei: Zeitschrift für Schrifttumspflege eine neue Zeitschrift erscheinen konnte. Diese hatte erkennbar mehr Ressourcen zur Verfügung, als die vorher erscheinenden, was sich auch in den zahlreichen Bildstrecken zeigte, die es zuvor nicht gab.12

Selbstverständlich: Das nationalsozialistische System war dadurch gekennzeichnet, dass es ständige Kämpfe zwischen verschiedenen Fraktionen und Stellen gab, die niemals zu einem Ende geführt wurden.13 Dies gilt auch für das Volksbüchereiwesen: Neben dem Reichserziehungsministerium erhoben auch andere Stellen den Anspruch, Einfluss auf das Volksbüchereiwesen zu nehmen, beispielsweise die Hitlerjugend, das «Amt Rosenberg» («Beauftragter des Führers für die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der NSDAP») oder das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda unter Joseph Goebbels. (Barbian 2010) Gleichzeitig wurden insbesondere von staatlichen Beratungsstellen im Laufe der Zeit wieder eigene Zeitschriften herausgegeben, allerdings offenbar ohne, dass in ihnen Musikbüchereien thematisiert wurden.

Nichtsdestotrotz wurde im Nationalsozialismus ein Programm des «Aufbaus» von Volksbüchereien und dann auch von spezialisierten Büchereitypen begonnen. Aufbau ist hier einerseits als Polemik zu verstehen: Es wurde behauptet, dass zuvor kaum wirkliche Volksbüchereien bestanden hätten, sondern dass nur durch den Nationalsozialismus eine sinnvolle Zusammenfassung der Büchereien und eine systematische Planung vorgenommen werden könnte. Faktisch wurden dann auch viele Büchereien, die zuvor von Vereinen oder politischen Gruppen geführt wurden, geschlossen und zusammengeführt. (Einzig die katholischen Bibliotheken konnten, aufgrund des «Reichskonkordats» zwischen dem Vatikan und Deutschland von 1933, unter Einschränkung ihrer Aufgaben, weiterbestehen. (Trippen 1996)) Diese Zusammenführung – praktisch wohl oft auch eine Reduzierung des Angebots – wurde dann als Aufbau nach dem Prinzip von eher wenigen, dafür zentralen Volksbüchereien in Verantwortung der jeweiligen Gemeinden beschrieben. Andererseits gab es aber auch die praktische Seite dieses Aufbaus: Nachdem zuerst Volksbüchereien geschlossen und zusammengeführt wurden, wurden anschliessend tatsächlich neue gebaut, modern eingerichtet und, insbesondere für den Raum ausserhalb der grossen Städte, zentrale Beratungsstellen eingerichtet oder aber, wo sie schon existierten, übernommen. Diese Zentralisierung – die, wie so vieles im Nationalsozialismus, in weiten Teilen auch Plan blieb – führte auch dazu, dass sich nach einigen Jahren dieses Aufbaus in der Literatur thematisch spezifischen Büchereitypen zugewandt wurde. Dies zeigt sich auch in der Zeitschrift Die Bibliothek. Hier finden sich ab 1937 nämlich nicht nur Beiträge zu Musikbüchereien, sondern zum Beispiel auch zu Gefängnisbüchereien (Löwe 1938) oder Schulbibliotheken (Schriewer 1938, Heiligenstaedt 1938). Dass während des Nationalsozialismus für solche Büchereitypen zunehmend spezielle Buchlisten oder – im Falle der Musikalien – gesonderte Katalogisierungsregeln erschienen (Weiß-Reyscher 1938), gehört zur Geschichte dieses «Aufbaus».

3.1 Nochmal: Die Aufgabe der modernen Musikbücherei (1937)

Den Auftakt der Publikationen zum Themenfeld, die während des Nationalsozialismus erschienen, machte ein Text, der wegen seiner Länge in zwei Teilen erscheinen musste. Trotzdem war er noch gekürzt worden, worauf die Redaktion explizit hinwies, «[d]a der Verfasser befürchtet, daß die Komposition des Ganzen […] durch die Streichungen gelitten hat[.]» (Angermann 1937b: 301) Oder anders gesagt, nahm sich der Autor, Rudolf Angermann – Leiter der Stadtbücherei Hagen, die auch eine Musikbücherei betrieb14 sowie Vorsitzender des Referats Musikbüchereien der Reichsstelle für das Volksbüchereiwesen im Reichserziehungsministerium – vor, in diesem nur «Die Musikbücherei» genannten Text gleich das gesamte Feld zu bearbeiten – von der Aufgabenstellung dieser Büchereien bis zu deren konkreter Arbeit.

Zuerst versucht er zu klären, wofür es überhaupt Musikbüchereien geben sollte. Dabei geht er explizit von einem Erziehungsauftrag aus. In einem «natürliche Zustand» würden alle Völker ihre jeweilige Musik haben, wobei das deutsche «ein hochmusikalisches Volk» (Angermann 1937b: 303) sei. Allerdings sei es aktuell nicht der Fall, dass im Deutschen Reich Musik weit verbreitet wäre. Musikerziehung, zu der die Büchereien gehörten, hätte nun die Aufgabe, das Volk dazu zu bringen, die ihm zugehörige Musik aktiv zu leben.15 Dabei geht es Angermann vor allem um das Tun, also das Singen und Musizieren, nicht so sehr um Musiktheorie oder eine vertiefte Reflexion über Musik.

«Wie können wir nun den unnatürlichen Zustand beseitigen, der einen großen Volksteil von einem Reich höchster Menschheitsgüter ausschließt? Wie können wir Musik wieder volkswirksam, volkläufig machen? – Wir gestehen sofort: wir können das von uns aus nicht. Hier liegen höchste Aufgaben der deutschen Volksführung, hier wirken neuaufbrechende Kräfte des Volkes selbst das ihre. Wir sind überzeugt, dass Volksmusikerziehung gelingen kann, wenn die Musik aus dem Nur-Fachlichen herausgelöst, übertriebene artistische Anforderungen fallen gelassen und vor allem: der Begriff des Musikalischseins nicht weiter gespannt wird als der sonstigen Kunstverständnisses, d.h. beschränkt wird auf die Fähigkeit musikalische Gestalten in ihrer vollen und tiefen Wirklichkeit auffassen zu können.» (Angermann 1937b: 303)

«Musikerziehung muß […] auf das klare, ja nüchterne Erschauen hinarbeiten. Erschauen wessen? Nun, zuerst der einfachsten Gebilde, der einzelnen Bausteine: der Motive, Melodien, Linien, Rhythmen, Perioden, symmetrischen und dynamischen Kleinformen, die, noch einmal sei es gesagt, etwas ebenso Einmal-Festgestaltetes sind wie nur irgendein Bau- und Bildwerk, und von denen, als dem wahren Sein der Musik, all ihre magisch formende Kraft ausgeht. – Die Gestalten der Musik anschaulich zu machen, sie überhaupt erst sehen zu lehren – durch einfaches Aufzeigen oder durch den Versuche sie selbst zu gestalten oder nachzugestalten – das ist das letzte und schließlich einzige Ziel des musikalischen Bildungsunterrichts.» (Angermann 1937b: 303f.)

Für den Autor folgt daraus, dass es vor allem um zwei Dinge gehe: «Selbstmusizieren» und «Hörschulung». (Angermann 1937b: 304) Die Menschen sollten lernen, zu hören und Musik zu machen, nicht so sehr über Musik nachdenken. («[D]as Selbstmittun [ist] hier das einzig Natürliche.» (Angermann 193b: 304))

Von diesem Gedanken, der im Text (mit einer vergleichbaren Rhetorik wie in diesen Zitaten) noch weiter ausgeführt wird, geht Angermann dann zu den konkreten Musikbüchereien über. Es gäbe zum Zeitpunkt des Artikels davon in Deutschland rund 60. (Angermann 1937b: 307) Auch hier ist nicht klar, woher der Autor dieser Informationen hat, aber er scheint mit dem Feld bekannt zu sein. Man kann also schliessen, dass, selbst wenn diese Zahl nicht genau stimmt, sich die Musikbüchereien 1937 als Büchereityp etabliert hatten. Gleichzeitig findet es der Autor notwendig, einige Textseiten lang darauf zu verwenden, zu behaupten, dass es Bedenken gegen die Musikbüchereien gäbe und diese zu widerlegen. Wichtig ist dabei, dass er die Aufgabe dieser Büchereien – sowohl seinen eigenen Ausführungen als auch den zeitgenössischen Vorstellungen von den Aufgaben der Volksbüchereien folgend – explizit als erziehend bestimmt: «Büchereiarbeit ist geregelte Selbstbildung». (Angermann 1937b: 307) Er behauptet, dass die Kritik an Musikbüchereien vor allem darauf zielen würde, dass sie diese Erziehungsaufgabe nicht wahrnehmen und stattdessen entweder für Unterhaltungszwecke oder aber zur intellektuellen Arbeit weniger Menschen – und nicht breiter Massen – genutzt würden. Beides sieht er als mögliche Gefahren, denkt aber, sie durch klare Richtlinien eindämmen zu können.

Der Bestandsaufbau müsse nach strengen Grundsätzen erfolgen, die auch in der Volksbücherei gelten würden: «systematisch, mit Ausschluß alles Minderwertigen, Zufälligen, Belanglosen» (Angermann 1937a: 389). Er stellt hierfür elf Grundsätze dafür auf, was in der Bücherei stehen sollte und acht dafür, was ausgeschlossen gehöre. Diese Grundsätze sind sowohl von den Bildungsaufgaben, welche er zuvor aufgestellt hatte, als auch vom nationalistischen Denken geprägt. Am klarsten ersichtlich ist es im zweiten «positiven» Grundsatz:

«Deutsche Musik wird vor der Musik aller anderen Völker stark bevorzugt: eine Regel, die inhaltlich fast mit der ersten [die lautet,‹ Es wird das Echte, Lebendige, Hervorragende eingestellt›] zusammenfällt. Einigermaßen stark besetzt werden auch die Italiener der vorklassischen Zeit. Jüdische Musik ist ausgeschlossen.» (Angermann 1937a: 392)

Aber dies ist nicht etwa eine eingeschobene antisemitische Aussage, die aus einer ansonsten unproblematischen Liste hervorstechen würde. Vielmehr stehen diese Grundsätze im direkten Bezug zur nationalsozialistischen Nutzung von Musik: Es geht darum, «Volkslied» und «Gemeinschaftsmusik» (Angermann 1937a: 392) zu fördern, «[b]esonderer Wert ist auf leicht ausführbare Musik zu legen». (Angermann 1937a: 393) «Rein wissenschaftliche Ausgaben» (Angermann 1937a: 394) oder schwer aufzuführende Werke sind ausgeschlossen, ebenso «[n]iedere Gebrauchs- und Salonmusik […] sowie reine Virtuosenmusik, also überhaupt alles musikalisch Minderwertige, das nur einem zweifelhaften Genuß dient, nur zerstreut und nicht zugleich aufbaut.» (Angermann 1937a: 394) Musik sollte heissen: Singen und Musizieren, aber eher gefühlsmässig, nicht als Amüsement und nicht als wissenschaftliche, vertiefte Praxis. Am Ende des zweiten Teils des Artikels heisst es dann:

«Zusammenfassend kann man sagen: die öffentliche Musikalienbibliothek [sic!] hat bei ihrem Bestandsaufbau die Aufgabe: 1. Das Hausmusizieren zu stützen, 2. die Singbewegung und das Gemeinschaftsmusizieren zu fördern, 3. durch Anschluß an Konzertsaal, Oper und in Ergänzung des Musikstudiums eine Vertiefung des Musikverständnisses zu erstreben und 4. das zeitgenössische Tonschaffen dem Publikum näherzubringen, um eine lebendige Auseinandersetzung zu ermöglichen.» (Angermann 1937a: 394f.)

Gleichzeitig verstand Angermann die Musikbücherei als moderne Einrichtung. Er plädierte explizit für die Ausleihe von «ausgewählte[n] Schallplatten» (Angermann 1937a: 397), wie es «an einzelnen Orten verwirklicht worden [ist]» (Angermann 1937a: 397).

3.2 Förderung der Hausmusik (1937)

Direkt im Anschluss an den zweiten Teil des Beitrags von Angermann erschien, beginnend auf der nächsten Druckseite, eine kurze Darstellung der «Musikbücherei als Mittelstelle für Hausmusikpartner» der städtischen Musikbücherei in Berlin-Charlottenburg von Carl Jansen, dem Leiter der dortigen Volksbücherei. (Jansen 1937) Jansen folgt der Vorstellung, dass im Nationalsozialismus die Förderung des Musizierens als neue Aufgabe entstanden sei. (Selbstverständlich wird das in einer pathosgeladenen Sprache vorgetragen: «[W]ährend sich diese Neuformung [der deutschen Volksbücherei] vollzieht […], wird doch auch wieder die Bedeutung der Sonder- und Grenzeinrichtungen der Volksbücherei offenbar, denen in einer neuen Gemeinschaft neue und durch eine heute viel umfassendere kulturpolitische Einwirkung und Zielsetzung auch erweiterte Aufgaben zufallen.» (Jansen 1937: 398))

Im weiteren, kurzen Text stellt er dann die genannte «Mittelstelle» vor.16 In dieser «Mittelstelle», die in der Bücherei betrieben wurde, konnten sich Personen anmelden, welche ein Interesse daran hatten, selber Hausmusik zu betreiben. Ihre Daten, inklusive ihrer Interessen und Fähigkeiten, wurden gesammelt und dann alle zwei Monate Veranstaltungen organisiert, bei denen laut Jansen je 100 bis 150 dieser Personen im Lesesaal der Volksbücherei zusammenkamen. Dort wurden sie in Gruppen zusammengefasst, die jeweils ungefähr die gleichen Fähigkeiten und Interessen hatten. Es wurden dann sowohl Vorträge gehalten als auch gemeinsam musiziert. Das Ziel hier war auch hier explizit die Schaffung einer Volksgemeinschaft:

«So gelingt es, den musikalischen Eigenbrötler in eine Gemeinschaft zu ziehen, das unsichere Wollen zum rechten Können zu führen, allzu üppig wuchernde oder zu bescheidene musikalische Selbsteinschätzung durch Vergleich und Beispiel auf ein richtiges Maß zu bringen, Geschmack und Empfindung zu bilden, kurz, durch praktische Hilfe unaufdringlich Wegen zu volkhaft-musikalischer Gemeinschaftskultur zu bahnen.» (Jansen 1937: 400)

Aufhorchen lässt, dass diese Mittelstelle in Berlin-Charlottenburg angesiedelt war. Einerseits war diese Stadtbibliothek weithin als eine grosse, fortschrittliche Einrichtung bekannt. Sie war 1901 beispielsweise die erste explizit von einer deutschen Gemeinde errichtete Bücherhalle. Andererseits war es in Berlin-Charlottenburg, wo der schon weiter oben erwähnte Fritz Jöde unter anderem mit der staatlichen Jugendmusikschule und «offenen Singestunden» aktiv gewesen war. Eventuell hat die Stadtbibliothek die Mittelstelle aus eigenem Antrieb eingerichtet. Aber es scheint nicht zu weit hergeholt, zu vermuten, dass auch hier – wie so oft während des nationalisozialistischen Regimes – Entwicklungen und Strukturen aus anderen Bewegungen aufgegriffen, aber unter einem anderen Namen und mit einem anderen Impetus weitergeführt wurden. Dies galt dann oft als Teil des nationalistischen «Aufbauprogramms», obwohl es eigentlich eine Fortführung war.17

3.3 Eine weitere Übersicht der Musikbüchereien (1938)

Der letzte Text, welcher vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges über Musikbüchereien in Deutschland erschien, stellt die Auswertung einer Umfrage dar, die 1937 durchgeführt wurde. (Klapp 1938) Offenbar war der Autor, Wilhelm Klapp, an dieser Umfrage beteiligt, es ist aber nicht ersichtlich, in welchem Auftrag sie durchgeführt wurde (was im Rahmen des nationalsozialistischen Regimes relevant wäre). Zumindest fasst die Umfrage Ergebnisse zusammen, die – teilweise unvollständig – aus 38 Büchereien stammten. (Inklusive einer Tabelle der wichtigsten Daten, Klapp 1938: 72) Das sind erkennbar weniger als die «rund 60», von denen Angermann (1937b) gesprochen hatte, aber dennoch genügend, um von einem eigenen Büchereityp zu sprechen.18

Allerdings bewertet der Autor die Antworten so, dass es zwar «eine Anzahl einzelne Einrichtungen [gäbe], die [aber] noch keineswegs zusammengeschlossen und die von dem Zustand eines Organismus, wie man bei dieser Bezeichnung denken sollte, noch weit entfernt sind.» (Klapp 1938: 66) Diese Wertung muss allerdings vor dem Hintergrund der Vorstellung eines zusammengehörigen Netzes von Volksbüchereien und vergleichbaren Einrichtungen verstanden werden, die im Nationalsozialismus vertreten wurde (als Ausdruck der gleichgeschalteten Gesellschaft; siehe für eine solche «Neuordnung», inklusive «Verfügung» des zuständigen Ministers, in Preussen Schuster 1934) und wie sie schliesslich mit den ministeriell erlassenen «Richtlinien für das Volksbüchereiwesen» des Reichserziehungsministeriums von 1937 quasi in amtlicher Form formuliert wurde. (Dähnhardt 1938a, Dähnhardt 1938b, Der Reichs- und Preußische Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung 1938) Diesem Erlass nach sollten die gesamten Volksbüchereien – wie alle anderen Einrichtungen des nationalsozialistischen Staates – zentral gesteuert werden, wenn auch die einzelnen Gemeinden Verantwortung für sie übertragen bekamen. Im Rahmen dieses Diskurses wurde während des Nationalsozialismus ständig betont, dass es ein solches Netz «noch nicht» gäbe, sondern dass es vielmehr gerade erst geschaffen würde. Allerdings wurde damit immer übergangen, dass es selbstverständlich zuvor schon eine Volksbüchereipraxis gab, nur eine sehr lokal oder regional orientierte, keine zentral gesteuerte. Klapp deutet nun die Musikbüchereien so, dass sie alle eigenständig agieren würden – was falsch wäre, weil auch sie Teil dieses angestrebten Netzes von Volksbüchereien sein sollten.

Dennoch gibt es Gemeinsamkeiten zwischen ihnen. Die meisten Musikbüchereien, die geantwortet hatten, waren Teil einer Volksbücherei. Nur zwei (München, Hamburg) waren eigenständig. Viele hatten sogenannte «Hilfseinrichtungen» (Klapp 1938: 68): Übungszimmer, Schallplattenausleihe, teilweise mit Abspielraum, «Musikpartnervermittlung» (Klapp 1938: 68) und so weiter. Welche dieser Einrichtungen vorhanden waren, unterschied sich allerdings je nach Bücherei. Vollkommen unterschiedlich waren auch der Bestand und die Nutzung.

Man könnte also interpretieren, dass es auch 1937 schon eine Musikbüchereipraxis gab, die lokal sehr unterschiedlich war, wenn auch mit gemeinsamen Tendenzen. Klapp aber folgert aus diesen Ergebnissen, dass es notwendig wäre, das Musikbüchereiwesen zu vereinheitlichen – was allerdings, parallel dazu, auch seine Aufgabe im Reichserziehungsministerium war. Er kündigt eine «Reichsliste» (Klapp 1938: 70) mit empfohlenen Werken an19 und verweist auf den im Jahr zuvor eingerichteten Musikbüchereiausschuß der Reichsstelle für das Volksbüchereiwesen. (Die Liste erschien dann auch, siehe Heiligenstaedt 1938: 668, Reichsstelle für das Volksbüchereiwesen 1938.)

3.4 Musikbüchereien während des Zweiten Weltkriegs

Nachdem das Deutsche Reich 1939 den Zweiten Weltkrieg begann, wandelte sich auch die Zeitschrift Die Bücherei, in denen die hier besprochenen Artikel über Musikbüchereien erschienen. Nicht sofort, aber doch erkennbar, veränderten sich die in ihr publizierten Artikel. Immer mehr ging es um die konkrete Büchereiarbeit und immer weniger um grundsätzliche Beiträge, welche explizit ideologische Fragen klären wollten. Das heisst selbstverständlich nicht, dass in den dann erscheinenden Beiträgen die nationalsozialistische Ideologie nicht doch sichtbar war, aber sie stand nicht mehr im Fokus. Je länger der Krieg dauerte, umso mehr wurde sich auf Beiträge konzentriert, die Berufsfragen diskutierten (inklusive einer Artikelserie darüber, wie unterschiedliche Kataloge angelegt werden, die 1943 die Zeitschrift prägte, siehe beispielsweise Hecker 1943, Thier 1943), bis am Ende auch reine Durchhalteartikel (Dähnhardt 1944) erschienen, während gleichzeitig die Qualität des Papiers und Drucks erkennbar schlechter wurde. 1945 erschien die Zeitschrift dann gar nicht mehr.

Dies alles gilt auch für die vier Beiträge, in denen Musikbüchereien Erwähnung fanden. Bei zwei (Jansen 1940, Schöningh 1941) handelt es sich um kurz kommentierte Bildbeilagen, welche neu eröffnete Einrichtungen (Essen, Beuthen) zeigten. Auffällig an diesen ist, dass die Bilder – im Gegensatz zu anderen Bildbeilagen, die in der Zeitschrift erschienen – keine Symbole des Nationalsozialismus zeigen (sonst finden sich zum Beispiel oft Hakenkreuze oder Bilder von nationalsozialistischen Führungspersonen). Auch die Beschreibungen gehen vor allem auf den konkreten Ablauf der Arbeiten in der jeweiligen Bücherei ein. Jansen (1940), jetzt nicht mehr in Berlin-Charlottenburg, sondern in Essen, stellt vor allem die Ausleihe der Volksbücherei selber vor («beratende Thekenausleihe» (Jansen 1940: 279)) und erwähnt die Musikbücherei nur in einem Nebensatz. Schöningh (1940) geht konkret auf die Arbeit der Musikbücherei ein (Lesesaal mit Konzertflügel, Fotokopierapparat), betont dabei aber vor allem, dass die Musikbücherei die «erste schlesische» (Schöningh 1940: 366) sei. Er fasst dann die Reden, welche bei der Eröffnungsfeier gehalten wurden, zusammen. Dabei scheint dann die ideologische Bedeutung, die der Einrichtung zugeschrieben wird, wieder durch, wenn er die Worte Ministerialrats Dähnhart (vom Reichserziehungsministerium, der dann im Winter 1944 in der letzten Ausgabe der Zeitschrift auch den einführenden Durchhalteartikel schreiben wird) wie folgt zusammenfasst:

«Das Schwert, das Buch und das Lied sind heute die hauptsächlichen Träger dieses Ringens [um Deutschlands Zukunft] und Musik und Buch Vermittler jener seelischen Kräfte, die den kämpferischen deutschen Menschen aufs stärkste mit der Heimat verbinden. In diesem Sinne sei auch die Sonderaufgabe der Beuthener Musikbücherei als Hort landschaftlicher Musikpflege innerhalb eines Großstadtbüchereiwesens besonders gegenwartsnah und fruchtbar.» (Schöningh 1940: 367)

Es entsteht ein wenig der Eindruck, als würden durch die Darstellung der Arbeit der Büchereien versucht, eine gewisse Normalität zu erzeugen, während die Realität des nationalsozialistischen Regimes doch immer wieder durchscheint.

Die beiden anderen Beiträge sind Tätigkeitsberichte. Im ersten (Schermall 1941) wird die Arbeit der Musikbücherei in Berlin-Charlottenburg, unterstützt mit zahlreichen Zahlen, dargestellt. Dabei zeigt sich einerseits, dass diese Arbeit nicht nur im Verleih von Musikalien bestand, sondern auch im Durchführen von «Veranstaltungen, Konzerten, Hausmusiken und Ausstellungen» (Schermall 1941: 396). Während die Ausleihe differenziert dargestellt wird – wohl auch um zu zeigen, dass anspruchsvolle Musik zur Ausleihe gelangt –, findet die einige Jahre zuvor explizit vorgestellte «Mittelstelle für Hausmusik» (Jansen 1937) keine Erwähnung mehr. Andererseits enthält der Text jetzt einen expliziten Verweis darauf, dass diese Musikbücherei nicht während des Nationalsozialismus gegründet wurde, sondern eine vorhergehende Tradition hat, über die sonst (Jansen 1937) stillschweigend hinweggegangen wurde. Schermall schreibt davon, dass die Stadt (Berlin) die Bibliothek übernommen hätte und dann ein Umbau des Bestandes nötig gewesen wäre. (Schermall 1941: 396) Er schreibt nicht, wann das passierte und auch nicht, welche Bibliothek hier übernommen worden war, aber es ist zu vermuten, dass dies mit der Machtübernahme 1933 zu tun hatte. Wie weiter oben erwähnt, war Berlin-Charlottenburg in der Weimarer Republik ein Brennpunkt des Versuchs, die Musikpädagogik zu demokratisieren. Eventuell stammt der übernommene Bestand aus diesem Zusammenhang.

Ein letzter Artikel, wieder von Herbert Schermall, erwähnt 1942 einen «Fortbildungslehrgang für Musikbibliothekare und Musikbibliothekarinnen in Berlin» (Schermall 1942), der seit 1937/38 an der Berliner Bibliotheksschule durchgeführt wurde. Der Artikel stellt kurz dar, dass es notwendig sei, dass die Musikbüchereien von Fachkräften geleitet werden, welche sowohl eine bibliothekarische Ausbildung als auch Wissen über Musik hätten. Der Büchereityp sei also so besonders, dass er eine gesonderte Bildung benötigen würde. Man kann hier von einer gewissen Professionalisierung des Musikbüchereiwesens reden – in den vorhergehenden Jahrzehnten wurde die Frage der notwendigen Kompetenzen des Personals schon mehrfach angesprochen, jetzt war man zu einer konkreten Ausbildung übergegangen. Anschliessend wird die Planung und Durchführung des Lehrgangs dargestellt. Er setzte sich zusammen aus Vorträgen und Übungen zur bibliothekarischen Arbeit (Bestandsaufbau, Katalogisierung), aus Vorträgen zur Musikgeschichte und -lehre sowie aus Musizierstunden. An dem Lehrgang nahmen Musikbibliothekar*innen aus Berlin sowie «18 Städten Großdeutschlands» (Schermall 1942: 324) teil. (Das heisst wohl auch aus Städten, die vor 1937 nicht zu Deutschland zählten, wie vielleicht Wien oder Strassburg.) Diese Zahl – immerhin während gleichzeitig Krieg herrschte, also auch viele Personen gar nicht in ihren «angestammten Berufen» arbeiteten – deutet ebenso auf eine nicht geringe Verbreitung der Musikbüchereien hin.

4. Zur Entwicklung nach 1945

Was bis hierher sichtbar wurde, war, dass sich die Frage der Musikalien in den Volksbüchereien in gewisser Weise mit den Büchereien mitentwickelt hat. Von ersten Versuchen, zu verorten, welche Position Musik in den Büchereien haben könnte, über den Aufbau von ersten Abteilungen bis zum Aufbau von – wenn man dafür einen später geprägten Begriff wählt – musikbibliothekarischen Angeboten, die mit den zeitgenössischen Aufgaben der Bibliotheken übereinstimmten. Nach 1945 setzte sich dies grundsätzlich fort.

Das Volksbüchereiwesen verortete sich schnell in der «neuen Zeit». Es baute auf dem auf, was nach 1945 vorhanden war – nicht nur wurden, wenn möglich, Büchereigebäude weiter benutzt oder wieder instand gesetzt, sondern auch Infrastrukturen und Regelungen, die teilweise aus dem Nationalsozialismus stammten und teilweise aus der Zeit davor, als Basis akzeptiert, von der aus das neue Volksbüchereiwesen entwickelt wurde. Was einer Aussonderung unterworfen wurde, waren die Buchbestände. Zum Teil wurde auch das Personal ersetzt.

Bei diesem Übergang hin zur BRD und DDR wurden auch Debatten und Trends weiter fortgeführt, aber in einem veränderten Kontext. Schnell bekannten sich Volksbüchereien zu den neuen Aufgaben – Demokratie, Humanismus, Sozialismus –, aber immer auf der Basis der schon etablierten Arbeitsweisen und Interessen. Mit den Jahrzehnten kam es dann zu einem massiven Ausbau der Büchereien und zu einer Professionalisierung. Nicht nur wurden zahllose neue Büchereien und Büchereistandorte geschaffen, in denen immer mehr professionell ausgebildete Bibliothekar*innen (für die immer mehr Ausbildungsmöglichkeiten geschaffen wurden) arbeiteten. Gleichzeitig wurden die Techniken der Büchereien weiterentwickelt und auch ihre Angebote. Dies weitete sich spätestens in den 1960er- und 1970er-Jahren im gesamten DACH-Raum in den ländlichen Raum aus, so dass sich eine übergreifende bibliothekarische Versorgung etablierte, die heute zwar nicht jede Gemeinde, aber doch die meisten erfasst. In dieser Zeit etablierte sich auch langsam, dass nicht mehr von Volksbüchereien, sondern Öffentlichen Bibliotheken (in Deutschland), allgemein öffentlichen Bibliotheken (DDR, Schweiz und Liechtenstein) oder auch öffentlichen Büchereien (Österreich) gesprochen wurde.

Das Gleiche lässt sich grundsätzlich für die Musikalien und musikbibliothekarischen Angebote beobachten: Es wurde immer, wie schon in den Jahrzehnten zuvor, als ein Unterthema des Büchereiwesens behandelt, das vor allem in grossen Bibliotheken vertreten war, aber dem vom Bibliothekswesen grundsätzlich immer eine gewisse Sympathie entgegengebracht wurde. Im Rahmen der allgemeinen Ausweitung der Öffentlichen Bibliothekswesens und seiner Professionalisierung breitete sich auch das Musikbibliothekswesen in ihm aus. Dabei wurde den jeweils aktuellen bibliothekarischen Trends gefolgt.

Ein Beispiel dafür sind zwei Auswahlverzeichnisse von Musikalien, die beide Ende der 1950er-Jahre in der DDR erschienen. «Mit uns zieht die neue Zeit Musikbibliothek Dresden» (Stadt- und Bezirksbibliothek Dresden 1958) und «Eine kleine Musikbücherei für dich: Eine Auswahl aus den Beständen der Musikbibliotheken Halle und Potsdam» (Ruehlmann 1959) sind beide in gewisser Weise auf der Höhe der Zeit: Sie stellen in Auswahl dar, welche Musikalien in den genannten Bibliotheken zur Verfügung stehen. Auswahlverzeichnisse dieser Art waren im Volksbüchereiwesen die Norm: Es gehörte zur Arbeit der Bibliothekar*innen, solche Verzeichnisse zu erstellen, ob nun als Typoskript auf Schreibmaschinen oder im Druck, sowie sie ständig aktuell zu halten. Was sich in den späten 1950ern allgemein änderte, war, dass man versuchte, in den Verzeichnissen nicht wenige, ausgewählte, «gute» Medien darzubieten, sondern eine immer grösser werdende Bandbreite. Den Leser*innen (die in dieser Zeit auch langsam anders genannt werden) wird immer mehr zugetraut, sich selber in der Medienlandschaft zu orientieren – zumindest in einer, die zuvor von der Bibliothek ausgewählt wurde. Aber nach und nach werden in den Auswahlverzeichnissen Ende der 1950er nicht mehr einige Dutzend oder wenige Hundert Medien aufgezählt, sondern möglichst viele – im Idealfall alle, die in einer Bibliothek zu einem Thema zur Verfügung stehen. Damit werden sie umfangreicher, die Anmerkungen, welche die Medien erläutern, gehen gleichzeitig zurück. Das ist es, was sich auch in den beiden Auswahlverzeichnissen für Musikalien findet: Das erste ist noch einige wenige Seiten lang, enthält aber auchschon keine Besprechungen der aufgeführten Musikalien mehr. Das zweite umfasst fast 100 Seiten von Listen von Musikalien für verschiedene Instrumente sowie Monografien und Zeitschriften über Musik.