1. Vorwort: Irritationen im Seminar

Sommersemester 2017, im Unterricht an der HTW Chur: Ich verstehe immer noch nicht, was genau Sie von mir wollen.

Eine Studierende hielt mit diesem Satz die ganze Arbeit im Seminar an.

Wir, die beiden Autoren dieses Textes, waren als Professor respektive Wissenschaftlicher Mitarbeiter für Bibliothekswissenschaft selbstverständlich auch in der Lehre aktiv. Neben regelmäßig zu gebenden Kursen, die man inhaltlich updaten kann, aber die doch immer wieder ähnlich ablaufen, sind Seminare die Königsdisziplin. In ihnen kann man mit den Studierenden eine offene Fragestellung bearbeiten. Es geht nicht um konkrete Ergebnisse, sondern darum, zu lernen, selbstständig an realen Problemen zu forschen und zum Beispiel auch damit umzugehen, wenn dies keine oder negative Ergebnisse bringt. Es geht ums eigenständige Forschen. Wir haben mit diesen Seminaren sehr gute, motivierende Erfahrungen gemacht und die Erkenntnisse (oder Nicht-Erkenntnisse) gerne auch publiziert. (Haas, Mumenthaler & Schuldt 2015; Schuldt & Mumenthaler 2015)

Aber diesmal war es anders: Das Thema des Seminars lautete Partizipation in Bibliotheken

. Wieder einmal war ein Thema im Bibliothekswesen als neuer Trend aufgetaucht und wir hatten Zweifel. Zusammen mit den Studierenden wollten wir untersuchen, (a) was das überhaupt heisst, (b) was im Bibliothekswesen – der Schweiz – überhaupt partizipativ gemacht werden könnte und (c) wie man in Bibliotheken partizipativ forschen kann. Das ist recht viel, aber wir wollten die Studierenden entscheiden lassen, partizipativ, in welcher Richtung sie eigentlich forschen wollten. Der oben angeführte Satz fiel in der dritten Sitzung, ganz am Ende. Die Sitzungen waren immerhin je vier Stunden lang. Zuvor waren die Studierenden und wir nicht untätig gewesen.

In der ersten hatten wir das Feld umrissen – was ist alles zur Partizipation zu sagen, welche Zweifel haben wir bei dem Thema (das Wort Pseudopartizipation

kam ständig auf), warum ist das doch ein Trend,1 was könnte man für Fragen stellen? Wir hatten Projekte vorgestellt, die in der aktuellen bibliothekarischen Literatur partizipativ

genannt wurden sowie Methoden der partizipativen Forschung präsentiert. Zudem führten wir einen (reduzierten) Co-Design Workshop durch. In der zweiten Sitzung veranstalteten wir mit den Studierenden dann einen Design Thinking Workshop. Beide Workshop-Formen gelten in der Literatur als partizipativ

, die Studierenden sollten erfahren, wie es sich als Teilnehmende in diesen anfühlt. Wir haben – der eine mehr als der andere – unsere eigene Kritik an diesen Formen von Partizipation, aber sie sind das, worüber Bibliotheken heute reden. Wir diskutierten mit den Studierenden, was die Workshops selber gebracht hätten.

In der dritten Sitzung nun sollten die Studierenden partizipativ – das Thema des Seminars sollte auch das Seminar selber leiten – untereinander Themen und Forschungs-/Projektmethoden diskutieren und am Ende ungefähr wissen, was sie (in Gruppen) in der Folge bearbeiten würden. Wir wollten das alles recht offen lassen. Die Studierenden entwickelten erst Ideen, schrieben sie nieder, lasen sie gegenseitig und diskutierten sie. Dann erst entschiedenen sie sich für die, die sie selber angehen würden. Was für eine gute Idee, dachten wir. Freie Diskussion, keine Eile beim Thema-Suchen, ein Prozess, wo alle etwas sagen, sich einbringen können und dazu wenig Druck. Mehrfach hatten wir betont, dass die Noten für das Umgehen mit den Herausforderungen – und eben nicht für ein richtiges / falsches Ergebnis – erteilt werden. Zumal wir Noten nicht so wichtig fanden. Wer mitmacht, besteht schon. Es sollte ums eigene Forschen gehen. Partizipation statt Leistungsdruck.

Und dann das. Andere Gruppen von Studierenden hatten schon ihre Themen gewählt, aber die Gruppe, der die Studierende angehörte, kam nicht dazu. Vielmehr machte sie uns klar, dass unsere Vorstellung, Partizipation im Klassenraum zu ermöglichen, eher zu Unsicherheiten geführt hatte. Ich verstehe immer noch nicht, was genau Sie von mir wollen.

Wir diskutierten, was wir von den Studierenden wollten: Dass sie sich selbstständig, im Austausch mit vielen (Partizipation im Sinne einer gemeinsamen Meinungsbildung) für ein Thema entscheiden sollten, das sie dann angehen würden. Entweder als Forschung oder als Projekt. Aber andere Studierende machten uns klar, dass das ja sehr nett von uns dahergesagt wäre: Freie Wahl, freie Diskussion, Offenheit bei Themenwahl und Projektergebnissen, ihnen Macht über die eigene Arbeit geben. Aber am Ende des Seminars waren es immer noch wir beide – die Autoren dieses Textes –, die die Macht hatten, Noten zu geben.2

Was war passiert? Es war so schön ausgedacht: Die Studierenden dürfen in einem Seminar zur Partizipation im Rahmen partizipativ sein (dass es einen Rahmen braucht, hatten wir in Seminaren zuvor gelernt; auch dass es wichtig war, darauf hinzuweisen, dass der Weg und die eigene Arbeit bewertet werden, nicht das richtige oder falsche Ergebnis). Stattdessen kam das ganze zu einem Halt. Wir waren irritiert. Alle – Dozenten und Studierende.

2. Bibliotheken und Partizipation: Ansprüche, Wünsche, Realität und Kontrapunkte

Das genannte Seminar fand statt, weil wir im Laufe eines Forschungsprojektes einige Zweifel mit der Verwendung des (politisch aufgeladenen) Begriffs Partizipation

bekamen. In diesem Text schildern wir unseren Weg zu dem Thema über ein norwegisches Forschungsprojekt (2.1) und bibliothekarische Literatur (2.2), die wir in diesem Zusammenhang konsultierten. Anschliessend stellen wir ein Modell vor, welches unser Unbehagen vielleicht etwas besser greifbar macht (2.3) und zeigen – neben zwei notwendigen Exkursen (2.4, 2.6) –, dass Partizipation in Bibliotheken auch ganz anders verstanden werden könnte (2.5). Letzteres passt zwar gut in das Modell, welches wir vorstellen, öffnet aber nur weitere Fragen für die Bibliotheken und die Bibliotheksforschung, die wir am Ende des Textes präsentieren (3.)

2.1 Norwegen

Der Einstieg in das Thema Partizipation und Bibliotheken

fand für die beiden Autoren nicht über die Projekte an deutschen und schweizerischen Bibliotheken statt, sondern über das Forschungsprojekt ALMPUB (The ALM-Field, Digitalization, and the Public Sphere3), das von Kolleginnen und Kollegen in Norwegen geleitet wird. Dieses umfasst Forschende aus Norwegen, Schweden, Dänemark, Deutschland, der Schweiz, Ungarn und den USA. Finanziert wird es vom Norwegischen Forschungsrat (Noregs forskingsråd).

Die Hauptfrage in diesem Projekt ist, wie Bibliotheken, Archive und Museen als Einrichtungen in der öffentlichen Sphäre in den heutigen Gesellschaften, insbesondere bezogen auf die Digitalisierung

, agieren. Ein Fokus ist die Produktion von Medien durch Nutzerinnen und Nutzer (user generated content

).

Der Projektantrag wurde, da er für den Norwegischen Forschungsrat verfasst wurde, auch mit Argumenten, die auf die norwegische Gesellschaft zutreffen, untermauert. Die internationalen Partnerinnen und Partner sollen praktisch die Forschung, wie sie in Norwegen geplant und durchgeführt wird, in ihrem jeweiligen Land spiegeln; anschliessend sollen die unterschiedlichen Perspektiven zusammengebracht werden. Aus diesem Grund baut der Antrag auch auf den Aufgaben von Bibliotheken (und Archiven und Museen) auf, wie sie in Norwegen verstanden werden, insbesondere dem Artikel 100 der norwegischen Verfassung, welcher den Behörden des Staates die Aufgabe auferlegt, die Voraussetzungen – sprich die Infrastruktur – für einen offenen und aufgeklärten (im Sinne der Aufklärung) Meinungsaustausch in der Gesellschaft zu schaffen.4

Im Projektantrag und den Diskussionen in der Forschungsgruppe wurde sichtbar, dass die Kolleginnen und Kollegen aus Norwegen sowie Schweden und Dänemark die Aufgabe der Bibliotheken gerade darin sahen, Personen zu unterstützen, selber digitale Medien zu erstellen – wobei hierzu auch Beiträge in Social Media zählen – und dies als Partizipation beschreiben: Nicht als Partizipation an den Arbeitsprozessen der Bibliotheken, sondern die Bibliothek als Infrastruktur für die Partizipation an der gesellschaftlichen Diskussion. Diese Vorstellung von der öffentlichen Diskussion als Basis einer demokratischen Gesellschaft wurde von ihnen auch direkt auf die Theorie des kommunikativen Handels und der deliberativen Demokratie von Jürgen Habermas bezogen. Interessant war dabei, dass es für die Kolleginnen und Kollegen aus skandinavischen Staaten offenbar selbstverständlich erschien, dieses Verständnis von Gesellschaft und von den Aufgaben der Bibliotheken zu vertreten. Für die Autoren – als Forschende aus der Schweiz – und den Kollegen aus Potsdam – als Forschender für Deutschland – war dies nicht einsichtig. Grundsätzlich ist im akademischen Milieu die Position von Habermas bekannt, aber die Idee, dass sie in der Schweizer Bundesverfassung oder dem Deutschen Grundgesetz festgeschrieben werden könnte, ist irritierend. Dass Bibliotheken es als ihre Aufgabe ansehen könnten – wie man dies offenbar für Norwegen, Schweden und Dänemark voraussetzen kann – die öffentliche und freie Diskussion aktiv zu unterstützen, war für die Schweiz und Deutschland auch schwer vorstellbar.5

Für die Frage, ob und wie Partizipation und Bibliotheken aufeinander bezogen werden können, ist dies ein wichtiger Hinweis: Diese Beziehung ist offenbar nicht einfach überall gleich, sondern von Besonderheiten der jeweiligen Gesellschaften abhängig und wohl auch von den Besonderheiten des jeweiligen Bibliothekssystems. Man kann nicht einfach die eigenen Vorstellungen davon, wie Bibliotheken partizipativ agieren können auf alle Bibliotheken übertragen. Wenn es solche Unterschiede zwischen eigentlich nicht so unterschiedlichen Gesellschaften gibt, ist nur zu erwarten, dass es innerhalb der Gesellschaften – also in der Schweiz, in Deutschland et cetera – ebenso grosse Unterschiede geben wird. Das Forschungsprojekt zeigt aber auch, dass es möglich ist, sich Bibliothekssysteme vorzustellen, die den expliziten Auftrag haben, Partizipation zu ermöglichen.

2.2 Beispiele aus der bibliothekarische Literatur

2.2.1 Deutschsprachige Literatur

Partizipation, auch in Übersetzungen wie Beteiligung

, ist kein unbekannter Begriff im Bibliothekswesen, sondern scheint in den letzten Jahren immer wieder in Projekten und Texten Verwendung zu finden. Auffällig ist, dass diese Arbeiten allerdings das Konzept immer wieder neu einführen, was nicht nötig wäre, wenn allgemein der Eindruck vorherrschen würde, dass es etabliert wäre.

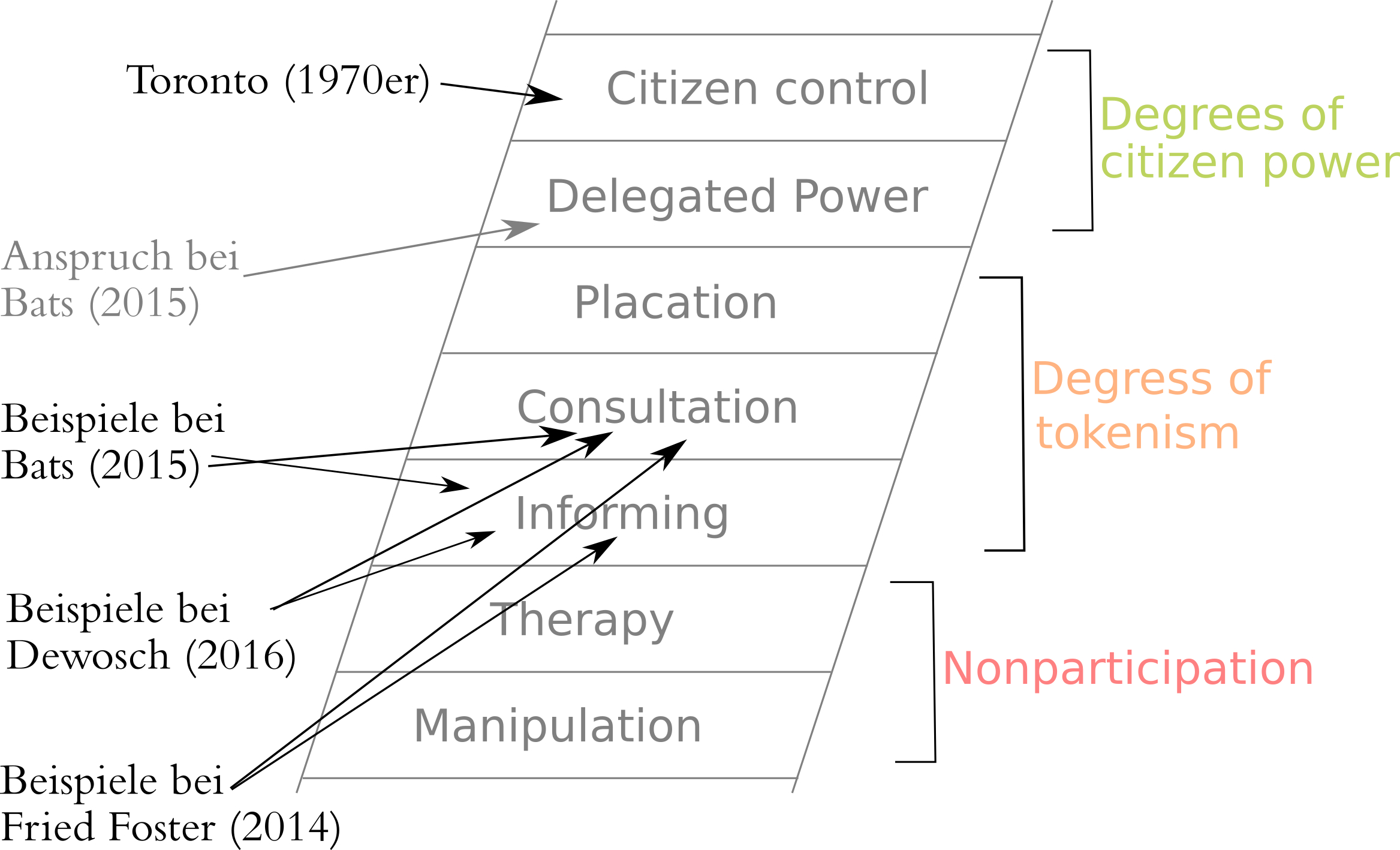

Dewosch (2016) liefert in ihrer Bachelorarbeit vor allem eine Sammlung von Beispielen, die in Bibliotheken durchgeführt wurden. Diese Arbeit erhebt nicht den Anspruch, einen vollständigen Überblick zu geben, versucht aber dennoch eine Systematisierung. Grundsätzlich scheint sie exemplarische Projekte darzustellen, die sich so oder so ähnlich auch in anderen Bibliotheken in Deutschland (und der Schweiz) finden, wenn man die bibliothekarische Literatur überblickt. (Unter anderem Grenacher & Lienhard 2017; Wildemann 2017; Bergmann & Flicker 2016; Eigenbrodt 2016; Ilg 2016; Seidl & Vonhof 2016.)

So erwähnt sie ein Projekt der Stadtbücherei Tübingen, Bürgerbeteiligung organisieren – Mitreden erwünscht

(Dewosch 2016:21-28), in welchem in verschiedenen – von Studierenden durchgeführten – Teilprojekten die Meinung der Bevölkerung zur weiteren (möglichen) Entwicklung der Bibliothek eingeholt wurde: Mittels Fokusgruppen

,6 in einem Workshop, bei dem mit Bausteinen von Bürgerinnen und Bürgern Bibliotheken gebaut wurden sowie drei (öffentlich zugänglichen) Podiumsdiskussionen. An einem Samstag wurden zudem mehrere Stationen aufgebaut: An einer bastelten Jugendliche Bibliotheken in Schuhkartons, an einer anderen warfen Bürgerinnen und Bürger Antworten zu der Fragen, was an der Bibliothek gut und was geändert werden könnte, in eine Box. An einer dritten konnten Menschen ihre Ideen zur Bibliothek der Zukunft

aufschreiben oder zeichnen und anschliessend an eine Tafel heften. Die vierte Station ermöglichte, dass über die allgemeine Ausrichtung der Bibliothek abgestimmt werden konnte (mit Steinen, die jeweils bei vorgegebenen Antworten gesammelt wurden) und eine letzte Station, Ranking

, liess Menschen an einer Tafel Bilder, welche Angebote der Bibliothek symbolisierten, in eine Reihenfolge bringen. Die Erfahrungen aus diesen Projekten benutzte die Bibliothek, um ihre Strategie zu bestimmen.

Aus der Universitätsbibliothek Rostock berichtet Dewosch (2016:28-31) über eine Online-Umfrage und Co-Design-Workshops, bei denen Studierende wieder eine ideale Bibliothek am jetzigen Standort zeichneten und anschliessend in einem Interview befragt wurden. Zudem wurden Studierende von der Bibliothek auf eine Rundreise zu anderen Bibliotheken geschickt, um sich die dortigen Lernräume anzuschauen, und anschliessend ihre Positiv- sowie Negativpunkte zu schildern. Zuletzt besuchten Studierende einer anderen Hochschule die Bibliothek in Rostock und beschrieben ihre Eindrücke als potentielle Nutzende. Ergänzt wurde dies durch einen Gedichtwettbewerb (Dichte, was du lernst!

). Auch hier benutzt die Bibliothek diese Erfahrungen, um die eigene Strategie zu entwickeln. (Ausführlich auch in Ilg 2016.)

Für die Bücherhallen Hamburg beschreibt Dewosch (2016:32-36) die Arbeit mit Freiwilligen – die in Hamburg institutionalisiert ist und unter anderem einen Beirat aus Freiwilligen umfasst, der sich zu den Projekten von Freiwilligen äussern kann – als Partizipation.

Weiter hinten in ihrer Arbeit nennt Dewosch (2016:54-72) noch einige andere Formen der Partizipation, die in Bibliotheken (hier vor allem in Dänemark und den USA) genutzt werden. Einige davon finden sich auch in der deutschsprachigen Literatur: Beschwerdemanagement, Ausstellungen, die mit Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern erstellt werden, Co-Design Workshops und Beiräte.

Für die Systematisierung der Beispiele diskutiert Dewosch (2016:51-54) verschiedene Modelle, um Partizipation zu fassen. Sie selber nutzt dann ein einfacheres Modell, aber erwähnt auch mit der ladder of citizen participation

von Sherry Arnstein (1969) ein Modell, welches im Allgemeinen zur Bewertung des Grades von Beteiligung genutzt und in diesem Text noch weiter unten (2.3) besprochen wird. Doch auch Dewosch betont, dass die von ihr aufgeführten Beispiele – die, wie gesagt, einen guten Rahmen liefern, in denen andere Beispiele aus der deutschsprachigen bibliothekarischen Literatur integriert werden können – verschiedene Grade von Beteiligung ermöglichen. Sie nennt diese Grade Informieren

, Beteiligen

und Kooperieren

, wobei gerade der letzte Begriff etwas gross gewählt scheint. Zu diesen zählt sie Beispiele, in denen Nutzerinnen und Nutzer in Workshops oder als Beirat Hinweise zur Gestaltung von Bibliotheken und deren Angeboten geben können. Grundsätzlich aber bleibt auch hier die letzte Entscheidung, was mit den Hinweisen passieren soll, bei der jeweiligen Bibliothek.

Die Darstellung bei Dewosch (2016) schärft, wenn man sie etwas gegen den Strich liest, den Blick dafür, was in Bibliotheken an Partizipation ermöglicht wird und was nicht. Der Eindruck ist, dass Bibliotheken sich vor allem Hinweise geben lassen für Themen, die sie schon im Vorhinein bestimmt und strukturiert haben. Das kann sehr einfach sein oder elaboriert, es kann einzelne Gruppen umfassen oder aber potentiell alle Nutzerinnen und Nutzer oder gar die gesamte Bevölkerung. Aber letztlich legen die Bibliotheken fest, worüber abgestimmt, diskutiert oder ein Workshop durchgeführt wird, dann haben Personen die Möglichkeit, sich dazu zu äussern und werden zum Teil aktiv dazu aufgefordert. Aber durchsetzen können sie ihre Meinung nicht. Die Bibliothek informiert sich und kann Vorschläge und Trends in den Aussagen aufgreifen – oder auch nicht.

Das Handbuch für die Zusammenarbeit von Bibliothek und Schule

des Kantons Zürich zählt unter der Rubrik Partizipation

zum Beispiel folgende Punkte auf: Mitbestimmung in der Medienauswahl

, Übernahme der Ausleihe während der Pause

, Mithilfe beim Ausrüsten der Medien

, Bibliotheksführungen,

Bücherrallye durch die Bibliothek

, Wandschmuck

, Mitarbeit in der Lesenacht

, Beratung für gute Lektüre

, Vorleseanlässe

, Lesetipps

, Bücherrätsel

, Gestalten von Ausstellungenn [sic!]

, Informationsblätter gestalten

(Bildungsdirektion Kanton Zürich, Amt für Jugend und Berufsberatung, Volksschulamt o.J.) Nur ein Teil dieser Aktivitäten würde bei Dewosch (2016) überhaupt zur Partizipation gezählt werden, eigentlich nur der erste. Die Idee hinter diesen Beispielen ist, laut Handbuch, dass die Schülerinnen und Schüler [die] Gelegenheit [erhalten], sich auf eine dem Alter entsprechende Art an der Gestaltung des Schulalltags zu beteiligen

(Bildungsdirektion Kanton Zürich, Amt für Jugend und Berufsberatung, Volksschulamt o.J.) und damit Mitverantwortung für die Schulgemeinschaft zu übernehmen

(Bildungsdirektion Kanton Zürich, Amt für Jugend und Berufsberatung, Volksschulamt o.J.). Der pädagogische Impuls ist also leicht zu sehen. Das Beispiel zeigt aber auch, dass insbesondere dann, wenn nicht die, die partizipieren, sondern jemand anders darüber bestimmt, wie partizipiert

werden soll, auch die Interessen letzterer (hier: die Erziehungsaufgabe der Schule) überwiegen. Das sollte stutzig machen: Ist es Partizipation, wenn jemand vorgibt, was gemacht werden kann und was nicht? Vor allem, wenn das, was gemacht wird, wenig an dem ändert, was schon da ist?7 Die gleichen Fragen stellen sich bei einem Text von Nathalie Franzen (2017), die Bibliotheken im ländlichen Raum beschreibt, welche durch die aktive Mitarbeit von Ehrenamtlichen, die Veranstaltungen wie Dorfkonferenzen durchführen oder Infrastruktur wie Lesetreffs aufrecht erhalten, zu Zentren des Soziallebens für eine alternde Bevölkerung geworden sind. Das ist selbstverständlich zu begrüssen, aber im Kontext dieses Textes interessiert die Wortwahl Bürgerengagement

, welche die Autorin für den Titel wählt. Diese impliziert einen direkten Einfluss der Bürgerinnen und Bürger, aber der Artikel thematisiert nicht, wie gross dieser Einfluss eigentlich ist. Es drängt sich die Vermutung auf, dass auch bei den bei Franzen (2017) genannten Beispielen, Mitmachen

mit Beteiligung

gleichgesetzt wird.

Zu dieser Form von Gleichsetzung von Mitmachen

und Partizipation passt auch ein Artikel von Frank Sommer (2014). Er suggeriert, dass die Mitwirkung von Jugendlichen bei Veranstaltungen in Bibliotheken dazu führen könne, dass diese die Bibliothek eher besuchen. Hierbei wird die Selbstbeteiligung

(Sommer 2014:547) als Werbung für die Bibliothek verstanden. Nicht der Inhalt – der bei einem Verständnis von Partizipation als Politik wichtig wäre – scheint relevant, sondern nur, dass die Jugendlichen eine lebendige Bibliothek kennen lernen.

Fragt man, wer welche Macht hat, liegt sie bei all diesen Partizipationsprojekten bei der Bibliothek. Einzig Beiräte könnten anders strukturiert sein, aber auch sie scheinen vor allem zu beraten. Es scheint nicht darum zu gehen, dass die Bibliotheken Entscheidungsmacht abgeben oder auch nur einen Konsens mit anderen Gruppen suchen, sondern dass sie vor allem nach besseren Methoden für die Befragung der Nutzerinnen und Nutzer und deren Vorstellungen sucht. Das muss nicht schlecht sein, aber es hinterlässt einiges Erstaunen: Ist das schon Partizipation? (Die Leiter der Partizipation

(2.3) wird ermöglichen, diesen Eindruck besser einzuordnen.) Bezogen auf die Differenzierung, die Dewosch (2016) anwendet, scheint es schnell, als würden noch ein, zwei Kategorien oberhalb

der von ihr aufgezählten fehlen.

In den letzten Jahren ist ein weiterer Aspekt von Nutzerinnen und Nutzerbeteiligung in Bibliotheken populär geworden: Nutzergenerierte Inhalte (user generated content) oder Crowdsourcing (Georgy 2015). Wir – die Autoren dieses Textes – haben zu diesem Thema auch zwei Bachelorarbeiten ausgeschrieben, wobei diese studentischen Arbeiten vor allem aktuelle Aktivitäten in diesem Bereich beschrieben und wenig zur Klärung der grundsätzlichen Fragen beitrugen. (Tadic 2017; Tanner 2017) Aus der Praxis bekannt ist das Crowdsourcing-Projekt des Bildarchivs der ETH-Bibliothek, bei dem Nutzerinnen und Nutzer zur Erschliessung von Bildern beitragen (Graf 2016). Ein durchaus erfolgreiches Projekt, das sich aber in der Tradition der Mitwirkung innerhalb klarer, von der Bibliothek gesetzten, Grenzen bewegt.

Erstaunlich ist auch, wie schnell im bibliothekarischen Umfeld Vorarbeiten zum Thema Partizipation wieder vergessen gehen. Während aktuell eine ganze Reihe von partizipativen Veranstaltungen beschrieben werden, sind die Arbeiten, die Heike Stadler zwischen 2010 und 2013 zum Thema vorlegte, scheinbar vollständig aus dem Diskurs verschwunden. Bei Dewosch (2016) wird sie zum Beispiel gar nicht mehr rezipiert.

Stadler weitete das Thema Partizipation auf Bürgerhaushalte (Stadler 2011a; Stadler 2011c) und weitere politische Prozesse aus (Stadler 2013; Stadler 2012a; Stadler 2012b; Stadler 2011b), bei denen Bürgerinnen und Bürger Bibliotheken nicht nur bei Entscheidungen, welche die Bibliotheken vorbereitet hatten, berieten, sondern Einfluss auf weiterreichende Bereiche nahmen (bei Stadler konzeptionelle Bereiche

genannt, Stadler 2011c:199). Zudem betrieb sie 2012 bis 2013 ein Weblog zum Thema (Partizipation – Bibliothek, https://bibpartizipation.wordpress.com/), der sich zu einer Informationsplattform hätte entwickeln können, aber kaum zur Diskussion genutzt wurde.

Insbesondere bei den Bürgerhaushalten – bei denen Teile des kommunalen Budgets zur öffentlichen Diskussion und Abstimmung gestellt werden – ist der partizipative Impuls leicht ersichtlich. Hier entscheiden die Bürgerinnen und Bürger mit dem Wunsch, die politischen Entscheidungen transparent zu machen. Wenn die Bibliothek in diesem Budget auftauchen will, muss sie sich in die Diskussionsprozesse einbringen. Obwohl Stadler zu der Einschätzung gelangt, dass dies für Bibliotheken weit mehr Chancen als Risiken

(Stadler 2011c:196) biete, stellte sie auch fest, dass das Thema in der bibliothekarischen Literatur zurzeit so gut wie gar nicht vorhanden ist

(2011a:90). Dieser letzten Einschätzung ist auch heute zuzustimmen. Das Vergessen

der Arbeiten von Stadler (die in der BuB und der LIBREAS. Library Ideas, also nicht an abgelegenen Orten erschienen) ist ein Hinweis darauf, dass das Bibliothekswesen bestimmte Themen aufgreift und auch fortschreibt (in diesem Fall: Partizipation vor allem als Beratung der Bibliothek) aber von anderen (hier: Partizipation als Einfluss auf die Bibliothek) nichts zu wissen wollen scheint.

2.2.2 Englisch- und französischsprachige Literatur

Während die deutschsprachige bibliothekarische Literatur eine bestimmte gemeinsame Richtung zu haben scheint, wenn es um das Thema Partizipation geht, gilt das für die englisch- und französischsprachige nicht. In dieser herrscht eine grössere Diversität im Verständnis von Partizipation vor. Zudem gehen einige Texte über die Darstellung von Beispielen, welche die deutschsprachige Literatur prägen, hinaus.

Während eigentlich zu erwarten ist, dass aufgrund der Häufigkeit des Themas in bibliothekarischen Zeitschriften ein Praxishandbuch Partizipation in Bibliotheken

in der einschlägigen Reihe des De Gruyter/Saur-Verlages mindestens in Vorbereitung sein müsste, ohne dass es dafür Hinweise gibt, liegt ein solches für französische Bibliotheken mit dem Sammelwerk von Raphaëlle Bats – die sich auch später noch zu diesem Thema äusserte – von 2015 (Bats 2015) schon vor. Sie stellt Partizipation unter das Thema Demokratisierung

(Bats 2016). Bibliotheken hätten die Aufgabe, demokratische Einrichtungen zu werden und könnten dies nur, wenn sie die Bevölkerung mit einbeziehen würden.8 Der Anspruch ist weit höher als alles, was aktuell in der deutschsprachigen Literatur dargestellt wird.9 Hinzu kommt, dass Bats davon ausgeht, dass der Trend zur Partizipation in Frankreich ein allgemeiner sei, der nun in Bibliotheken ankommen würde.10 Das Buch beginnt mit diesem Anspruch, Bats geht in einem weiteren Text auch darauf ein, dass die Fähigkeit, sich aktiv partizipativ zu engagieren, erlernt werden muss.11 Hieraus würde sich ergeben, dass Partizipation nicht in einem Projekt alleine durchgeführt werden kann, sondern sich eigentlich nur mit der Zeit, wenn es zum Normalfall geworden ist, partizipativ zu arbeiten, die Potentiale von Partizipation einstellen würden, weil dann die Menschen auch wüssten, was möglich ist. Anschliessend präsentiert das Buch vor allem Beispiele für Partizipation in Bibliotheken und Museen. Diese gehen teilweise über die Beispiele, die Dewosch (2016) zusammengetragen hat, hinaus, indem sie sich Gedanken darüber machen, was die Grenzen der Partizipation sind oder aber den Nutzerinnen und Nutzern Infrastruktur (zum Beispiel BiblioBoxen) zur eigenen Verwendung zur Verfügung stellen. Der Grossteil aber macht das, was auch aus der deutschsprachigen Literatur bekannt ist: Bei schon vorgegebenen Grenzen wird die Bevölkerung eingeladen, teilweise in ausdifferenzierten Verfahren, ihre Meinung abzugeben oder Vorschläge zu machen.

In der englischsprachigen Literatur findet sich (wieder einmal, wie bei anderen Themen auch) sehr viel mehr zum Thema selber, aber dies oft in keinem weiteren Rahmen als in der deutschsprachigen. Insbesondere beim Einrichten und Umgestalten von Bibliotheken, werden entweder spezifische Gruppen oder aber alle

aufgefordert, in teilweise klar strukturierter Weise ihre Meinung zu äussern.

Für die USA gibt es, wie für Frankreich, ein Dokument, das man – zumindest für einen Bereich – als Handbuch für Partizipation in Bibliotheken beschreiben könnte: Participatory Design in Academic Libraries von Nancy Fried Foster (2014). Der Fokus dieses Werks liegt auf der Beteiligung bei der Umgestaltung von Bibliotheken, aber diesen Fokus gibt es ja auch in der deutschsprachigen Literatur. Das im Auftrag des Council on Library and Information Resources erstellte Dokument präsentiert verschiedene Methoden, diese Beteiligung zu erreichen, immer mit Beispielen, in denen diese erfolgreich12 eingesetzt wurden.13 Wieder sind alle beschriebenen Projekte darauf reduziert, dass die Bibliothek vorgibt, worüber überhaupt mitbestimmt werden darf (und das ist oft nicht viel) und auch keine Verpflichtung eingeht, umzusetzen, was vorgeschlagen wird. Oft geht es bei den Methoden darum, bei der Planung den Blick der Nutzerinnen und Nutzer einzunehmen oder aber diese Vorstellungen (oft individuell) visualisieren zu lassen.

Eine Anzahl von Texten beschäftigt sich auf einer abstrakteren Ebene mit Partizipation. Browndorf (2014) befragt zum Beispiel die Einbindung von Studierenden in die Bibliothek auf die Ziele dieser Einbindung hin. Leitend ist bei ihr die Frage, wer eigentlich spricht

, also die Möglichkeit hat, sich so zu äussern, dass es einen Unterschied macht. Zu enge Formen von Partizipation schränken diese Macht zu sprechen

stark ein. Dabei, so ihre Argumentation (die an Bats (2015) erinnert) müsste eine partizipative Kultur das Gefühl von ownership

14 produzieren, auch damit Studierende (um die es ihr geht) nach der Ausbildung in die Lage versetzt werden, ownership

über andere commons (die Gesellschaft) zu erlangen.

Sung und Hepworth (2013) fragen anhand von drei Case Studies aus England, ob Bibliotheken eine Rolle beim Erzeugen von Communities spielen, was bei ihnen als Ermöglichung von Partizipation übersetzt wird. Sie gehen also von der Frage, ob Bibliotheken mit Beteiligung besser beraten werden können, zu der Frage über, ob sie Partizipation in der gesamten Gesellschaft ermöglichen würden. Neben der Erkenntnis, dass es nur wenig Untersuchungen dazu gäbe, stellen sie grundsätzlich fest, dass die Öffentliche Bibliothek eine Infrastruktur für diese Form von Partizipation darstellen kann, aber nur dann sinnvoll genutzt wird, wenn deren Nutzung als solche verstärkt beworben und motiviert wird. Ansonsten verbleibt es bei der reinen Möglichkeit, die nicht genutzt wird. Während sie selber über die Bibliothek hinaus auf die Gesellschaft schauen, verweisen sie auch darauf, dass unter dem Begriff Community Engagement

(und damit auch dem Verständnis von Beteiligung

) verschiedenes verstanden wurde und insbesondere von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren eher auf die Bibliothek und nicht die Gesellschaft bezogen wurde. (Siehe auch Huzar 2013)

Dass es sehr unterschiedliche Verständnisse von Partizipation

gibt, zeigt – für den Archivbereich, aber auch für den Bibliotheksbereich übertragbar – Huvila (2015). In einer Diskursanalyse identifiziert sie fünf unterschiedliche, zum Teil antagonistische Diskurse: Participatory context

, Archivists as participants

, Participation as new

, use

Others as informants

, Others-oriented participation

. (Huvila 2015:373) Solche Darstellungen machen es verständlicher, warum es so einfach und doch so schwer ist, über Partizipation zu reden: Es ist oft nicht klar, was gemeint wird.

Bernier, Males & Rickman (2014) entwerfen zum Beispiel, auf der Basis einer Umfrage zur Praxis der Planung von Neuausstattung und Bau von neuen Bibliotheken, einen Youth Participation Index, der hoch ausfällt, wenn Jugendliche bei diesen Planungen mitreden dürfen. Sie stellen einen Zusammenhang zwischen hohem Indexwert und höherer Zufriedenheit der Jugendlichen mit den bibliothekarischen Angeboten, der Nutzung der Bibliothek sowie einem höheren Interesse der Jugendlichen an ökologisch nachhaltigen Baumaterialien her. Insoweit hat die Partizipation offenbar einen positiven Effekt, gleichzeitig können sie auch zeigen, dass es sich nicht um Ausnahmeprojekte handelt, sondern relativ viele Bibliotheken in den USA ihre jugendlichen Nutzerinnen und Nutzer einbeziehen. Nicht alle tun es, aber es ist auch keine Innovation.15 Allerdings: Auch hier wieder vor allem im von der Bibliothek vorgegebenen Rahmen und gemessen an den Interessen der Bibliotheken. Der potentielle demokratisierende Effekt, den Bats (2015) anspricht, interessiert Bernier, Males & Rickman (2014) nicht.

Lankes, Stephens & Arjona (2015) beschreiben, wie ein spezifisches Verständnis von Partizipation in die Curricula bibliothekarischer und musealer (US-amerikanischer) Ausbildungseinrichtungen integriert werden soll. Auch dieses ist sehr davon geprägt, Partizipation als (bessere) Form zu finden, um die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer zu erheben und in die bibliothekarische Arbeit zu integrieren: In a participatory culture, information and museums professions must find ways to shape their goals and services to respond to the needs of the communities, not the other way around.

(Lankes, Stephens & Arjona 2015:65) Es geht ihnen – auch über diesen einen Text hinaus, wie Lankes (2011; 2012) zeigt – schon darum, dass Bibliotheken offener werden, auf die Gesellschaft zugehen und auf diese hören. Aber auch hier mit dem Vorbehalt, dass am Ende die Bibliothek entscheidet und diese Entscheidungen dann als positiv für die Gesellschaft präsentiert (Lankes 2012).

Daneben gibt es aber auch relativ viele Beiträge, die von partizipativen Projekten berichten wollen, bei denen sich schnell die Frage stellt, ob das wirklich Partizipation ist. Hattwig, Lam & Freidberg (2015) stellen beispielsweise ein Projekt vor, bei dem Studierende im Rahmen ihres Studiums eine digitale Sammlung zu einem lokal-historischen Thema anlegten, dazu auch Videos (oral history) aufnahmen, und diese, inklusive Metadaten, in ein Repository einstellten. Partizipativ daran sei, dass die Studierenden diese Arbeit selber gemacht hätten, nach einem Plan, der zuvor von Unterrichtenden und Bibliothek ausgearbeitet worden war. Veláquez (2016) beschreibt einen Teen Space, der relativ flexibel ist und bei dem Jugendlichen gestattet wird, ihn umzunutzen – zum Beispiel ihn weniger nett

machen, damit Erwachsene nicht kommen und der Raum eher für die Jugendlichen allein funktioniert – als partizipativ.16

Auf der Basis eines Toolkits der ALA, in dem Ansätze von partizipatorischen Projekten gesammelt werden,17 beschreibt Stewart (2015), wie er in einer Schulbibliothek verschiedene Mitglieder der Schulgemeinschaft in Gruppen an der Gestaltung der Bibliothek mitwirken liess, was vor allem über empathisches Zuhören geschah. Grösser, aber mit ähnlicher Aussage beschreibt Désilets (2017) für die Öffentlichen Bibliotheken in Montreal, dass diese vor allem durch den Versuch, die (unterschiedlichen) Interessen der Nutzerinnen und Nutzer wahrzunehmen und diesen entsprechend Angebote zu planen, partizipativ seien. Während dies allerdings bei Stewart in einer Schule noch nachvollziehbar wirkt – er beschreibt sogar, wie er nach einer Weiterbildung mit dem empathischen Zuhören begann –, lässt sich bei den Beschreibungen von Désilets schon kaum noch erkennen, was daran normale bibliothekarische Entwicklung und was daran partizipativ sein soll.

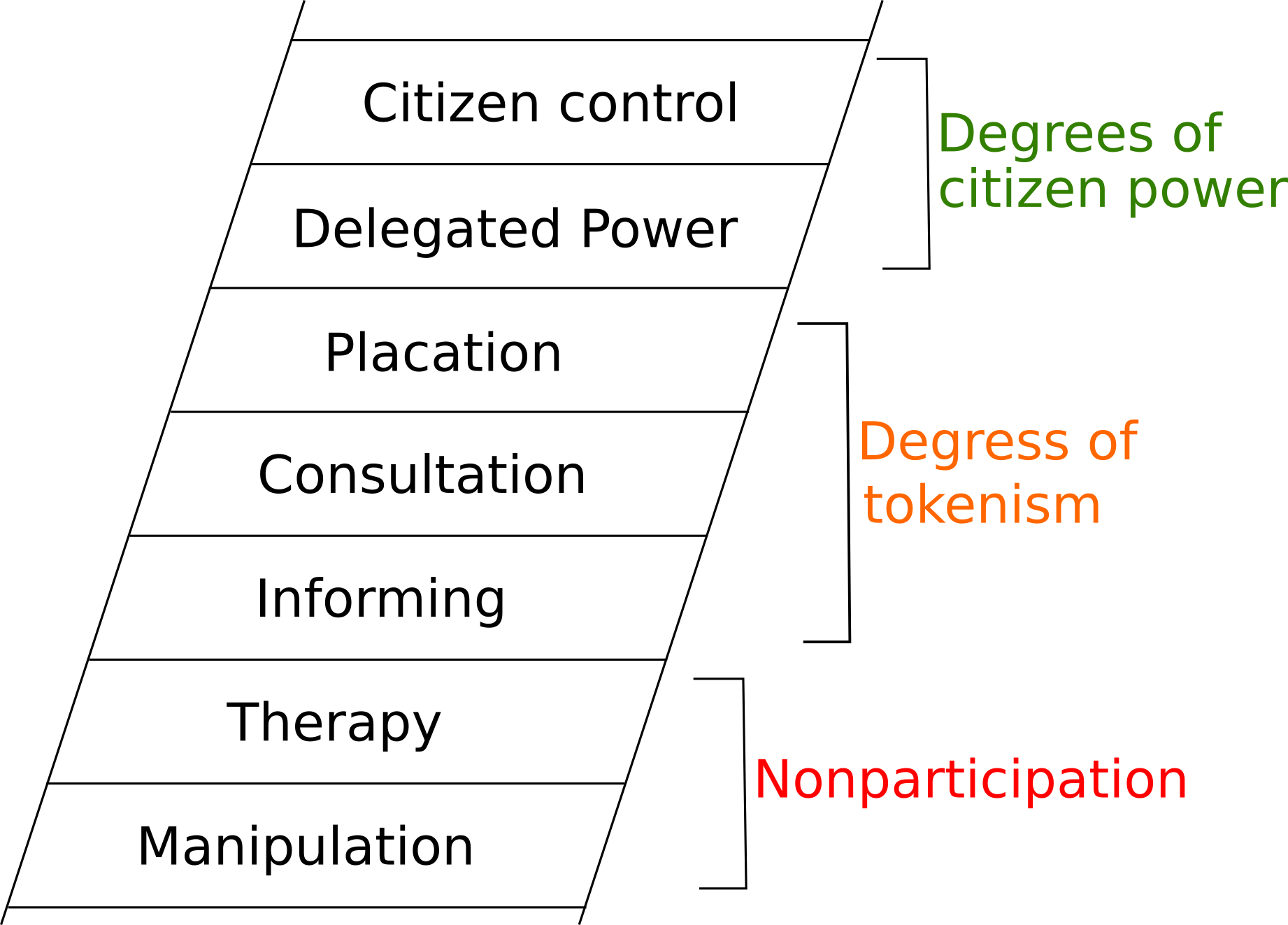

2.3 Leiter der Partizipation (Arnstein 1969)

Ein Modell, welches bei der Diskussion von Partizipation in ganz verschiedenen Kontexten immer wieder auftaucht, ist die schon erwähnte Leiter der Partizipation

. Diese scheint auch deshalb so oft angeführt zu werden, weil es ein Gefühl beschreibbar macht: Dass das meiste, was als Partizipation bezeichnet wird, eigentlich keine Partizipation ist, sondern nur eine Übung in Partizipation, weil die eigentlichen Strukturen, in denen Entscheidungen getroffen werden, nicht wirklich beeinflusst werden.18 Es gibt verschiedene Bezeichnungen dafür: Schein-Partizipation, Teilbeteiligung, trivializing participation

(Roig 2016) und auch verschiedene Probleme, die man damit haben kann: Die Vermutung, dass nur so getan werden soll, als gäbe es Beteiligungsmöglichkeiten, vielleicht, um Entscheidungen, die auch so getroffen werden, als demokratisch legitimieren zu können; die Angst, dass der demokratische Kern von Partizipation verloren geht, wenn einfach jede Befragung partizipativ

genannt wird; die Vermutung, dass sich gar nicht klar gemacht wird, welches Potential für eine demokratischere (bessere) Gesellschaft in Partizipation steckt; die Vermutung, dass Einrichtungen nur partizipativ sind, weil es gerade innovativ klingt und dies morgen wieder vergessen haben werden, weil sie einem anderen Trend nachschauen. Und gleichzeitig die Einsicht, dass vielleicht nicht alle Einrichtungen partizipativ sein können oder wollen.

Die Leiter

wurde von Sherry R. Arnstein (1969) entwickelt, um zu untersuchen, wie sehr Projekte der citizen participation

, gerade in der Stadtplanung, tatsächliche Beteiligung ermöglichen oder eher Veranstaltungen ohne Einfluss darstellen. Dies griff Kritik und Debatten zu Projekten der Stadtplanung in den 1960er Jahren (in den USA) auf, die aber auch heute (und auch im deutschsprachigen Kontext) grundsätzlich nicht geklärt sind beziehungsweise immer wieder auftauchen, wenn über Partizipation und deren Umsetzung diskutiert wird.

Während die bibliothekarische Literatur Partizipation vor allem so zu verstehen scheint, als ob man sie einfach in der bibliothekarischen Arbeit nutzen könne oder auch nicht – also in gewisser Weise als unpolitisch –, verortet Arnstein Partizipation in politische Auseinandersetzungen über die Frage, wer die Macht hat, etwas zu ändern oder aber gehört zu werden.

The idea of citizen participation is a little like eating spinach: no one is against it in principle because it is good for you. Participation of the governed in their government is, in theory, the cornerstone of democracy – a revered idea that is vigorously applauded by virtually everyone. The applause is reduced to polite handclaps, however, when this principle is advocated by the have-not blacks, Mexican-Americans, Puerto Ricans, Indians, Eskimos, and whites. And when the have-nots define participation as redistribution of power, the American consensus on the fundamental principle explodes into many shades of outright racial, ethnic, ideological, and political opposition.(Arnstein 1969:216)

Obwohl der spezifisch temporäre US-amerikanische Hintergrund (der ja Konflikte anspricht, die immer noch nicht gelöst wurden) den Text von Arnstein prägt, ist, wie schon gesagt, der Ansatz, den sie präsentiert, um Partizipation zu verstehen, auch in anderen Kontexten genutzt worden. Sie drückt das allgemeine Gefühl aus, dass vieles, was Partizipation

genannt wird, eigentlich keine ist, weil am Ende nicht die von der Partizipation profitieren, die sich äussern dürfen

, sondern andere, nämlich vor allem die, die eh schon die Macht haben, Entscheidungen zu treffen oder sich hörbar zu machen. Gleichzeitig verbleibt sie nicht bei dieser Vermutung, dass alle Partizipation nur vorgespielt sei.

Was sie vorschlägt, ist, die unterschiedlichen Formen von Partizipation zu systematisieren. Dies tut sie in der schon erwähnten Leiter der Partizipation

. Diese Leiter

umfasst acht Stufen, die zudem in drei Ebenen unterteilt sind:

Ebene Nicht-Partizipation: Manipulation, Therapie

Ebene Grade von Tokenism (Alibi-Politik): Information, Anhörung, Beschwichtigung

Ebene Grade der Macht der Bürgerinnen und Bürger: Partnerschaft, delegierte Macht, Kontrolle durch Bürgerinnen und Bürger

Die Übersetzung der Begriffe ist unterschiedlich, wie gesagt, wurde die Leiter auch schon mehrfach erweitert

oder angepasst (zum Beispiel in Carpentier 2016). Aber die Grundidee ist gleichbleibend.

Das, was

Partizipation

genannt wird, ist unterschiedlich in der Intensität und Möglichkeit der Partizipierenden, Einfluss zu nehmen.Es gibt Formen von

Partizipation

, die tatsächlich als Pseudo-Partizipation beschrieben werden können. (Arnstein nennt hierrubberstamp advisory committees

(Arnstein 1969:218), also Komitees, Sounding Boards, Beiräte, die eigentlich nur dazu da sind, um schon getroffene Entscheidungen abzusegnen.)Das Ideal bei Partizipation ist – wenn man es als Teil demokratischer Entscheidungsfindung ernstnimmt –, dass die Betroffenen direkt Einfluss nehmen können und zwar grundsätzlich (um im Thema von Arnstein zu bleiben, auch die Möglichkeit, bei einer Planung eine ganz andere Bebauung durchzusetzen, zum Beispiel mehr Wohnungen statt Geschäfte, und nicht nur die Farbe der Gebäude oder die konkreten Geräte auf dem Spielplatz mitzubestimmen). Das heisst nicht, dass alle alles machen, aber dass alle die Möglichkeit haben, mitzubestimmen.

Zwischen diesen beiden Polen gibt es einen Bereich von anderen Formen, die nicht als reiner

rubberstamp

aber auch nicht alsvolle Partizipation

verstanden werden können. Sollte man sie Partizipation nennen? Das ist wohl umstritten. Aber es macht die Verunsicherung deutlich, die auftritt, wenn in der bibliothekarischen Literatur von Partizipation gesprochen wird, aber es sich doch eher um Beratung/Information der Bibliotheken geht.Zumeist geht es bei den Projekten im bibliothekarischen Bereich ja nicht um Partizipation als Form der demokratischen Kontrolle – oder das

Lernen von Demokratie

–, sondern darum eine Entscheidung über die Ausstattung des Raums, die Strategie der Bibliothek oder ähnliches besser zu treffen, als nur durch die Bibliothek selber. Deshalb ist es vielleicht auch schwierig zu sehen, wie die Bibliothekpartizipativ

sein könnte, ohne dass den bibliothekarischen Projekten vorgeworfen werden müsste, manipulativ sein zu wollen. Es herrscht wohl schon ein Interesse daran vor zu wissen, was die Nutzerinnen und Nutzer denken; aber nur soweit es bestimmte Entscheidungen nicht einfach ändert. Diese Projekte sind wohl fast immer in der EbeneTokenism

einzuordnen. Dadurch bleibt aber immer der Nachgeschmack, dass es mehr sein könnte, umwirklich partizipativ

zu sein. Immer.

Nutzt man die Leiter der Partizipation, um die Beispiele, die in diesem Text angeführt wurden (oder weiter unten noch werden), abzutragen, scheint die Differenz zwischen den möglichen Ansprüchen an Partizipation und den tatsächlichen Beispielen verständlicher zu werden. Der Eintrag von Toronto (vergleiche 2.5.1) deutet aber auch darauf hin, dass es denkbar ist, über diese Formen der einfachen Partizipation

hinauszugehen.

2.4 Exkurs: Habermas

Die Leiter der Partizipation von Arnstein mag als einfaches Modell gelten, welche die Komplexität des Themas fassbarer macht. Aber es gibt mit Jürgen Habermas einen weiteren Namen, der im Bezug auf das Thema Partizipation

immer wieder genannt wird, nur in den deutschsprachigen bibliothekarischen Texten nicht. Wie schon thematisiert (2.1) basiert zum Beispiel die Vorstellung von Partizipation, die hinter dem Artikel 100 der norwegischen Verfassung steht, auf den Arbeiten von Jürgen Habermas, dessen Name immer wieder fällt, wenn es um Fragen des Gelingens von politischen und gesellschaftlichen Prozessen der modernen Gesellschaft geht. Diese machen das ganze Feld wieder unübersichtlicher.

Die Arbeiten von Habermas beschäftigen sich unter anderem mit der Frage, wie die moderne bürgerliche Gesellschaft und damit auch die heutigen Formen von Demokratie entstanden sind und funktionieren. (Habermas 2004 [1962]; 1981; 1982) Dabei geht es um mehr als die reine Beschreibung des jetzigen Zustands, sondern auch darum, zu klären, wie und wohin sich die Gesellschaft entwickeln kann (ohne Philosophie direkt als Umsetzungsvorschrift zu verstehen) (Habermas 2009c [1999]; 2009b [1990]). Eine Grundidee bei Habermas ist, dass die moderne Gesellschaft so strukturiert ist, dass die Individuen sich gegenseitig als diskursfähig anerkennen – also als Personen, die das Recht und die Fähigkeiten haben zu sprechen

, im Sinne von: wirkmächtige Sprachakte zu machen, das heisst etwas zu sagen, was auch Einfluss hat und Macht ausübt – und in einem Kommunikationszusammenhang stehen. Was die bürgerliche Gesellschaft bei ihrem Entstehen ausgeprägt hätte, wäre dieser Kommunikationszusammenhang: Menschen werden in diesen eingebunden, wenn und weil sie als Personen anerkannt werden, die zu einem rationalen Diskurs – also einem, in dem Argumente, Fakten und Logik zählen und das bessere Argument einen Einfluss hat – fähig sind. Dieser Prozess sei stufenweise abgelaufen, erst in kleinen Zirkeln entstanden, die dann grösser wurden und dann erst nach und nach andere Gruppen integrierten. (Nachzuvollziehen an der Frage, wem wann das Recht zugestanden wurde, an Wahlen teilzunehmen oder geschäftsfähige Akte zu vollziehen.)

Grundsätzlich aber besteht die moderne Gesellschaft bei Habermas aus Individuen, die durch Kommunikation miteinander verbunden sind, wobei sie gezwungen sind (eben, weil es Gesellschaft ist, die über Kommunikation funktioniert und sie Teil dieser Gesellschaft sind) zu kommunizieren. Diese Kommunikation ist nicht interesselos oder einfach Rede ohne Wirkung, sondern wirkmächtig: Als Ergebnis der Kommunikation entstehen Strukturen, werden Ressourcen verteilt und so weiter. Kommunikation hebt dabei andere Widersprüche, zum Beispiel ökonomische, nicht auf. Aber sie führt zu einer Bindungskraft zwischen den Individuen, die der modernen Gesellschaft eigen ist: Die Menschen sind Teil der Gesellschaft als Individuen. Prinzipiell entwickle sich die Gesellschaft dahin, alle einzubinden. Nur dann, wenn alle eingebunden wären, also im rationalen Diskurs sprechen könnten

(im Sinne von wirkmächtiger Rede

), wäre es eine demokratische Gesellschaft. (Habermas 2009a [1996]; 1981; 1982) Diese für die eigene Weiterentwicklung auf einen rationalen, öffentlichen Diskurs setzende Demokratie wird bei Habermas (und ihm folgend bei anderen) als deliberative Demokratie

benannt.

Es geht bei Habermas also um mehr als um die Frage, wie ein Bibliotheksraum eingerichtet wird; es geht um die gesamte Gesellschaft. Das macht wohl auch verständlich, warum Bibliotheken, wie die in Norwegen, die darauf abzielen, einen solchen Kommunikationszusammenhang zu unterstützen, etwas ganz anderes daraus ziehen, als Bibliotheken, die wie in der Schweiz oder Deutschland, (lediglich) darauf abzielen, bessere Entscheidungen über ihre eigene Arbeit zu treffen. Nur, dass beides unter dem Begriff Partizipation firmiert. Eine Frage, die sich aufdrängt, ist selbstverständlich, warum letztere nicht auch weiter ausgreifen und darüber nachdenken, ob und wie sie diesen Kommunikationszusammenhang tatsächlich unterstützen könnten (oder vielleicht schon tun oder gerade nicht tun). Es scheint, als sei das in der bibliothekarischen Literatur gar kein Thema.19

2.5 Was auch geht. Irritationen

2.5.1 Toronto und USA, 1970er Jahre

All die aktuelle Literatur zur Partizipation in Bibliotheken betont, dass diese Entwicklung eine neue sei. Rasmussen (2016) nennt es zum Beispiel from access to user participation

(Rasmussen 2016:547), Bats (2015) verweist auf eine Umfrage, die sie im Vorfeld ihrer Publikation durchführte und die genau das zeigen würde, was auch in den meisten anderen Quellen dargestellt wird (nur eben für Frankreich): Dass das Thema Partizipation

in den Bibliotheken in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hätte und auf dem Weg wäre, zum Bestandteil normaler bibliothekarischer Arbeit zu werden. Das sei, so der Konsens, neu.

Vielleicht ist es auch so. Vielleicht ist es für einige Bibliothekssysteme neu. Vielleicht stellt es sich so dar, weil es für die einzelnen Kolleginnen und Kollegen neu ist.

Eine kurze Recherche in den Bibliothekskatalogen zeigt aber, dass diese Aussage allgemein genommen nicht richtig ist. Schon in den 1970ern (Robbins 1975) und 1980ern (Marshall 1984) wurde über das Thema nachgedacht und wurden Erfahrungen gesammelt. Erfahrungen, die zum Teil viel weitreichender und radikaler waren, als das, was heute in der bibliothekarischen Literatur diskutiert wird.

Das Buch von John Marshall (1984) über die Entwicklungen im Öffentlichen Bibliothekswesen Torontos in den 1970er und 1980er Jahren ist dabei das erstaunlichste: Es handelt davon, wie Bürgerinnen und Bürger ihren Einfluss geltend machten, um die Entwicklung dieses Systems neu aufzugleisen. Daneben liest es sich aber auch wie eine grundlegende Kritik an all den heutigen Entwicklungen im Bibliothekswesen, die unter dem Begriff Partizipation

verhandelt werden.

Die späten 1970er Jahre waren auch in Kanada geprägt von einer Fortschrittsrhetorik, bei der unter anderem politische Foren eingerichtet wurden, welche die Beteiligung der Bevölkerung bei Entscheidungen ermöglichen sollte. Unter Premierminister Pierre Trudeau20 wurde dies offenbar sogar mit dem Slogan der participatory democracy

bezeichnet. Allerdings, und dies zeigte sich bei der Auseinandersetzung um die Öffentlichen Bibliotheken in Toronto, gab es auch die Kritik, dass diese Partizipation keine richtige sei, da die tatsächlichen Entscheidungen weiterhin von einigen wenigen Personen getroffen würden, deren Zusammensetzung sich mit den Jahren nicht grundsätzlich geändert hätte und die auch nicht in der Lage wären, den tatsächlichen gesellschaftlichen Wandel wahrzunehmen. Diese Form von Partizipation sei eher Tokenism.

Echte Partizipation sei stattdessen mit dem Ausüben von Macht und Einflussnahme verbunden sowie zugleich ein positiver Lerneffekt. In der Einleitung führt Marshall diesen Unterschied so aus, dass diese grundsätzlich immer wieder hervorgenommen werden kann, um darüber nachzudenken, ob das, was in der bibliothekarischen Literatur als Partizipation diskutiert wird, wirklich partizipativ ist. Und nicht nur eine kleine Übung in Mitbestimmung.

[C]itizen participation, when it is genuine and not a sham, has a significance beyond what is achieved (or not achieved) through its exercise. This is so because it breaks the public pattern of handed-down decisions, too readily acquiesced in, whether gladly or grudgingly, by apathetic citizens who become the object of someone else’s decision-making. When that habitual response is broken, the door is opened not only to participation but to learning. Essentially, citizens learn that they can make decisions, they can share responsibility, they do have power; and they learn also the limit of that power, and where they stand in relation to those who have the final say or ultimate authority. Such lessons are invaluable, whether they are carried forward into struggles for a more equitable society, or applied only to the workings of our present incomplete and badly flawed democracy.(Marshall 1984:XI)

Die Auseinandersetzung begann, als das Library Board, offenbar in Übereinstimmung mit den Bibliothekarinnen und Bibliothekaren, die dies als fortschrittliche Bibliotheksstrategie ansahen, beschloss, den Fokus auf neue, zentrale Filialen zu legen und dafür auch Filialen aufzugeben. Ein erster Schritt sollte die Konzentration von möglichst vielen Medien für die Öffentlichkeit in einer neu zu bauenden Reference Library (die heute das zentrale Gebäude darstellt, http://www.torontopubliclibrary.ca/detail.jsp?R=LIB018) sein, einhergehend mit der Schliessung mehrerer kleinerer Filialen. Diese Zentralisierung galt als modern und den (damals, aber eigentlich auch heute) bibliothekarischen Anforderungen entsprechend. Die vielen Medien sollten auch Zugang zu esoterischen Themen und in vielen Niveaus bieten. Das Library Board, bestehend vor allem aus Mitgliedern einer reichen, weissen Oberschicht (in der auch damals schon sehr diversen Stadt Toronto) sah diese Strategie als zukunftsweisend an.21

Die Gruppe von Bewohnerinnen und Bewohnern, die dagegen protestierten, sahen es als typisches Projekt einer zu sehr auf Wachstum und Zentralisierung bedachten Elite, welche dem lokalen Rahmen keine Beachtung schenkte. Ihre Vision war dagegen, die bestehenden Filialen zu erhalten, auszubauen und über diese die gesamte Stadt bibliothekarisch zu versorgen. Der Fokus war die lokale Community, nicht das Stadtzentrum (in dem die Reference Library gebaut werden sollte). Es ging zum Beispiel nicht darum, ob es richtig oder falsch sei, in der Reference Library auch Menschen ohne akademischen Hintergrund Zugang zu akademischen Materialien (eine Forschungsbibliothek für die breite Öffentlichkeit, wie es Sherman (2015) für die New York Public Library formulierte) zu schaffen, es ging darum, dass die Einbindung der Bibliotheken in ihre lokale Gemeinschaft, die auch die Qualität des Lebens in Toronto ausmachte, ignoriert und stattdessen einem Denken in viel zu grossen Einheiten gefolgt würde. Was die Proteste einbrachten, war ein ganz anderer, für sie relevanter Diskurs.

Die Auseinandersetzung begann mit Vorsprachen beim Library Board Meeting und Protesten, am Ende mit der Wahl von neuen Vertreterinnen und Vertretern in dieses Board und der Änderung der Strategie zur Entwicklung der Bibliothek. Es wurde ab dann Wert darauf gelegt, bestehende Branches zu modernisieren und ausbauen, erst zweitrangig, die Reference Library zu errichten.

Interessant ist, folgt man den Darstellungen bei Marshall (1984), dass die Bibliothekarinnen und Bibliothekare, nicht nur das Library Board, lernen mussten, die eigene Macht über Entscheidungen, welche die Bibliotheken betraf – nicht nur in Bezug auf die eine Frage, ob Branches für die neue Reference Library geschlossen werden sollten – abzugeben an die Vertreterinnen und Vertreter der Bevölkerung. Marshall geht von einem Lerneffekt auch bei diesen aus:

What some librarians are beginning to realize is that in the sharing process, citizens can supply the(Marshall 1984:195)relevancewhile professionals continue to make the final decisions onquality; that in fact librarians have much to learn from citizens (as well as vice versa); and that together they can do a better job on both relevance and quality than librarians could do alone.

Auch diese versöhnliche Einschätzung wirft angesichts der heutigen bibliothekarischen Literatur eine immer wiederkehrende Frage auf: Was lassen Bibliotheken an Beteiligung zu? Haben sie nicht einen Anspruch an Professionalität, der grundlegende Beteiligung, die tatsächlich Einfluss auf die Entwicklung einer Bibliothek hat, verhindert?

Was nicht richtig wäre, wäre dieses Beispiel einfach nur als singulär, vielleicht nur in der liberalen, weitläufigen, kanadischen Grossstadt Toronto oder nur in der gesellschaftlichen und politischen Situation der 1970er Jahre zu verorten. Die durch direkt eingeforderte Partizipation durchgesetzte Einflussnahme mag einmalig gewesen sein, die Grundfragen – gerade die, ob die bibliothekarischen Vorstellungen ihrer zeitgenössischen Entwicklung den Interessen ihrer Nutzerinnen und Nutzern und den gesellschaftlichen Entwicklungen entsprechen, so wie es in der bibliothekarische Literatur immer wieder postuliert wird – tauchen immer wieder auf. Nur vielleicht zu anderen Zeiten genauer formuliert.

Jane Robbins stellte dies 1975 wie folgt dar:

Throughout its history the American public library has claimed that its services are available and provided to all persons across the societal spectrum. Although the democracy of its service delivery has been challenged, it is for the most part only recently that the democracy of its decision-making processes has been directly scrutinized. […] Is the public library’s decision-making structure participative and is its policy-making process receptive to inputs by citizens?(Robbins 1975:XI)

Nimmt man dies ernst, geht es nicht darum zu fragen, ob Bibliotheken versuchen, sich zukunftsgerichtet zu entwickeln oder ob sie den falschen Anspruch hätten. Offenbar wollen sie für alle da sein und sich so entwickeln, dass sie auch alle erreichen. Modern. Das ist keine Frage und auch kein neues Argument. Die Frage scheint zu sein, wie demokratisch das alles ist. Demokratisch im Sinne von: Wer hat die Macht, die Entscheidungen zu beeinflussen? Auch: Ist der Einfluss eine Beratung, die dann in den Bibliotheken beachtet oder nicht beachtet werden kann? Oder ist es ein richtiger Einfluss, einer, der auch etwas verändern kann?

2.5.2 Schulbibliotheken in Schottland

Es könnte der Eindruck entstehen, dass es vor einigen Jahrzehnten durch die gesellschaftlichen Umstände sinnvoll war, Partizipation in Bibliotheken als Fragen der Demokratie zu verstehen, aber nicht mehr heute. Vielleicht, weil die gesellschaftlichen Fragen, die in der 1970er Jahren gestellt wurden, in der einen oder anderen Form geklärt wurden?

Dagegen aber sind zum Beispiel die Arbeiten von Lauren Smith anzuführen, die schottische Schulbibliotheken gerade als Orte beschreibt, welche ein gewichtige Rolle bei der politische Partizipation spielen. (Smith 2016a; 2016b) Grundsätzlich würden diese eine aktive Rolle – also gewollt, geplant und auch mit eigener Überzeugung – spielen, um zum Beispiel aktiv Informationen über politische Debatten zu vermitteln und zu ihrer Nutzung in Debatten unter Schülerinnen und Schülern anzuregen.

My research findings indicate that some libraries have been able to lead or take part in a number of activities which explicitly promote the development of political knowledge and participation, with the support of their local authorities and other bodies. This suggests that this kind of activity is within the accepted remit of school libraries.(Smith 2016a:18)

Obwohl sie auch Barrieren zu dieser Arbeit – nicht alle Schulbibliotheken haben ausgebildetes Personal, das vorhandene Personal muss oftmals die Arbeit übernehmen – aufzeigt, kann sie doch zeigen, dass viele Schulbibliotheken in Schottland aktiv die Rolle übernehmen, Informationen zu politischen Debatten nicht nur im Bestand zu halten, sondern aktiv zu vermitteln und dies als ihre Aufgabe ansehen: Die Schulbibliothek soll hier Partizipation als Voraussetzung demokratischer Prozesse ermöglichen. (Smith 2016b) Für alle.

Auch das ist etwas anderes, als es in der deutschsprachigen bibliothekarischen Literatur zu finden ist. (Oder der restlichen englischsprachigen.) Was dies sichtbar macht – wie weiter oben das skandinavische Verständnis – ist, dass die Vorstellung, was Partizipation in Bibliotheken sein kann, die in Deutschland und der Schweiz vorzuherrschen scheint, nicht die einzig mögliche ist. Wenn in Schottland in Schulbibliotheken die Vorstellung verbreitet ist, dass Partizipation als politischer Prozess aktiv zu unterstützen ist, dann könnte das auch in Öffentlichen Bibliotheken und Schulbibliotheken in der Schweiz und Deutschland möglich sein. Das unterstützt nur die Vermutung, dass auch die älteren Monographien aus den USA und Kanada etwas beschreiben, was hierzulande möglich wäre. Dass es das nicht ist, ist das, was zu erklären wäre.

2.6 Historisch-kultureller Hintergrund: Partizipation aus Tradition?

Aus Schweizer Perspektive müsste die Frage der Partizipation wohl auch vor dem Hintergrund der direkten Demokratie diskutiert werden. Es gibt in der Schweiz verschiedene Formen von direkter Einflussmöglichkeit für viele (kaum je für alle, da zum Beispiel die Menschen ohne Schweizer Pass fast immer ausgeschlossen sind) auf politische Entscheidungen. Im ländlichen Raum spielen Genossenschaften seit dem Mittelalter eine wichtige Rolle, in welchen Entscheidungen gemeinsam getroffen und dann mitgetragen werden. Diese urtümliche Mitbestimmung war den Städten und den Eliten in den Zentren immer ein Dorn im Auge, doch konnte sie sich über die Jahrhunderte behaupten. Die direkte Demokratie war nicht immer so direkt, wie der Name vermuten lässt und wie heute gerne argumentiert wird. Aber die Bürger

(also Schweizer Männer, zum Teil nur Schweizer Männer mit einem bestimmten Vermögen) konnten in Gemeindeversammlungen, in Landsgemeinden direkt mitreden und mitbestimmen. Heute geschieht dies in Form zahlreicher Referenden und Abstimmungen, bei denen die Schweizer Bürgerinnen und Bürger auf nationaler, kantonaler und Gemeindeebene entscheiden. Wir lassen hier die durchaus berechtigte Kritik weg, die den Entscheidungsspielraum und die mögliche Manipulation der Entscheidungen in Frage stellt. Und auch die Tatsache, dass viele Einwohnerinnen und Einwohner, die eigentlich Teil dieser Gesellschaft sind, nicht mitreden und erst recht nicht mitentscheiden dürfen. Es bleibt aber festzuhalten, dass es eine gewisse Tradition der Partizipation in der schweizerischen Gesellschaft gibt, die diese klar von ihren Nachbarländern unterscheidet.

Und dennoch findet sich nicht etwa in der Schweiz, sondern eher in Skandinavien oder Schottland ein Bibliothekswesen, das Partizipation als Mitbestimmung versteht. Und es ist vor diesem Hintergrund erstaunlich, dass in der direkten Demokratie in der Schweiz offenbar kein Bedarf nach einem öffentlichen Diskurs in geschützten Räumen (zum Beispiel einer Bibliothek) besteht. Es ist immer schon schwierig, Gesellschaften miteinander zu vergleichen, aber offenbar ist es auch nicht möglich, Unterschiede zwischen Gesellschaften direkt auf Unterschiede zwischen Bibliothekswesen in diesen Gesellschaften herunterzubrechen. Es ist offenbar noch komplexer.

3. Zusammenführung: Was ist das jetzt, Partizipation?

Versuchen wir, diesen ganzen Haufen von, teilweise sich widersprechenden, Aussagen zusammenzufassen, kommen wir wohl vor allem darauf, dass von sehr unterschiedlichen Dingen gesprochen wird, wenn von Partizipation und speziell von Partizipation in Bibliotheken gesprochen wird.

Grundsätzlich sind unter diesem Begriff offenbar ganz verschiedene Zielsetzungen versammelt. Diese Zielsetzungen sind zum Teil so different, dass sie auch nicht einfach als sich ergänzend wahrgenommen werden können. Gerade in den deutschsprachigen Bibliotheken scheint unter Partizipation vor allem verstanden zu werden, bei Entscheidungen der Bibliotheken auch die Meinung und Position der Nutzerinnen und Nutzer einzuholen. Es wird mit verschiedenen Methoden ermöglicht, dass sich diese äussern können, allerdings in sehr engen Grenzen und praktisch immer unter dem Vorbehalt, dass am Ende doch die Bibliothek entscheidet. Einzig Projekte, die einen Teil des Bestandes durch Nutzerinnen und Nutzer auswählen lassen, scheinen die Macht der Bibliothek etwas mehr abzugeben. (Jordan-Bonin 2013)

Anderswo (Norwegen, Schottland) oder auch zu anderen Zeiten (Toronto der 1970er) finden sich aber Ansätze, die Partizipation als Teil der Demokratisierung der Gesellschaft (Toronto) oder aktive Demokratie (Norwegen, Schottland) verstehen. Teilweise wird die Bibliothek als Institution gesehen, die Partizipation ermöglichen soll (Norwegen), die Lernort für Partizipation ist (Schottland) oder selber den Gegenstand der demokratischen Auseinandersetzung (Toronto, New York) darstellt. Gerade bei letzteren Beispielen geht es um die Frage, wer welche Macht in Bezug auf die Entwicklung der Bibliotheken hat und haben soll. All das – die Vorstellung, dass Bibliotheken Partizipation an der Gesellschaft aktiv befördern oder aber die Bürgerinnen und Bürger über die Entwicklung der Bibliothek direkt mitbestimmen – ist in der deutschsprachigen bibliothekarischen Diskussion praktisch kein Thema. Vorschläge, in diese Richtung zu denken, wurden in der Vergangenheit sogar gemacht, aber vom Diskurs wieder vergessen

. (Stadler 2011a; 2013)

Das Gleiche gilt für die theoretische Ebene oder die Verbindungen zu anderen Feldern, die über Partizipation nachdenken. Beispielsweise hat die Ethnographie sehr viel darüber nachgedacht und erprobt, wie Partizipation in ethnographischen Forschungsprojekten, trotz der Machtgefälle zwischen Forschenden und Beforschten, ermöglicht werden kann, zumeist darüber, dass die Beforschten zu Mitforschenden gemacht werden, die jederzeit in die Forschung eingreifen können. (Madison 2012) Das ist alles spannend und wäre lange zu schildern, kommt aber in der bibliothekarischen Diskussion gar nicht vor, so dass teilweise der Eindruck entsteht, als sei den Bibliotheken der kritische Impetus dieser Debatte – die dahin geht zu fragen, wer Macht hat, wer wem etwas zuschreibt – überhaupt nicht bewusst. Im Umkehrschluss scheint es, als würden Bibliotheken annehmen, in ihren Projekten würden alle gleich und frei sprechen können. Dem ist wohl nicht so, wenn man die Erfahrungen aus der Ethnologie als Parallele zugrunde legt, aber es scheint auch keinen Ort zu geben, das zu thematisieren.

Dies gilt auch für die oft in diesem Zusammenhang angeführten Arbeiten von Jürgen Habermas. Diese werden zwar angeführt, wenn es um die Frage geht, ob Bibliotheken partizipatorisch sind, aber das, was sie eigentlich ermöglichen – nämlich darüber nachzudenken, wie die Gesellschaft funktioniert und welche Position Bibliotheken in diesem Funktionieren

haben oder haben sollten – scheint nicht genutzt zu werden. Teilweise scheinen sie zu Stichwörtern reduziert, die beliebig aufgerufen werden können.

Eine weitere, kurze Phase, in welcher das Thema Partizipation und Bibliotheken diskutiert wurde, stand vor einigen Jahren unter dem Schlagwort Bibliothek 2.0

. Es wurden die Versprechen, dass die damals neuen Social-Media-Anwendungen (Web 2.0

) Partizipation ermöglichen würden, ernst genommen und gefragt, ob und wie diese auf Bibliotheken übertragen werden könnten. (Nguyen, Partridge & Edwards 2012; Bergmann & Danowski 2010) In einzelnen Projekten wurden zum Beispiel Bibliothekskataloge mit der Möglichkeit ausgestattet, dass Nutzerinnen und Nutzer in diesen kommentieren, verschlagworten und Communities bilden konnten. Diese Debatte scheint vollständig eingeschlafen, die Projekte zum grossen Teil wieder eingestellt oder in andere Richtungen weiterentwickelt worden zu sein. (Selbst beim damaligen Vorzeigeprojekt, dem Hamburger Katalog Beluga wird aktuell nicht mehr von der Beteiligung der Nutzerinnen und Nutzer, sondern über Usability und Discovery berichtet. (Maas 2016)) Heute werden soziale Medien in der Diskussion gerne als Instrumente der Nutzerbeteiligung ins Feld geführt, wobei hier ein Like

oder ein Kommentar bereits als Partizipation betrachtet wird. Erweitert wurde das Konzept von Bibliothek und Web 2.0 um die Schlagwörter Crowdsourcing und User Generated Content. Auch hier werden Nutzerinnen und Nutzer für bestimmte Zwecke eingespannt, um die Dienstleistungen der Bibliotheken zu verbessern.

Diskussionen um Partizipation in Bibliotheken scheinen also Zyklen zu unterliegen und kaum an die schon einmal durchgeführten Debatten anzuschliessen. Zu vermuten ist, dass die spezifische Form, wie und was unter Partizipation verstanden und umgesetzt wird, von Bibliothekssystem zu Bibliothekssystem unterschiedlich ist (Norwegen anders als Schweiz und Deutschland) und auch mit der Zeit bestimmte Themen einbezieht oder wieder vergisst

beziehungsweise nicht längerfristig aufnimmt (Stadlers Arbeiten; Bibliothek 2.0; heutiges Verständnis).

Eine gewisse Übersicht schafft immer noch die Leiter der Partizipation

, die aber auch eine kritische Perspektive auf die jetzige bibliothekarische Praxis öffnet, der kaum zu entkommen ist. Versteht man Partizipation als Teil einer demokratischen Gesellschaft (Ebene 3 Macht der Bürgerinnen und Bürger), wird das, was Bibliotheken als Partizipation umsetzen (und fast immer in Ebene 2 Grade des Tokenism einzuordnen ist) als defizitär wahrgenommen werden, wenn nicht sogar der Vermutung ausgesetzt sein, eigentlich zur Ebene 1 (Nicht- oder Pseudo-Partizipation) zu gehören.

Ob Bibliotheken Partizipation ermöglichen sollten, und wenn ja, welche und wie, ist also keine rein technische Frage. Es geht also nicht (nur) darum, zu fragen, welche Methoden möglich wären. Die hier zusammengetragenen Beispiele zeigen, dass alles möglich wäre und dass genügend Sammlungen mit Beispielen vorliegen, um sich für eine Methode zu entscheiden, die auch schon in anderen Bibliotheken funktioniert hat. Es ist aber eine politische Frage, die am Ende die jeweiligen Bibliotheken und Bibliothekswesen zu klären haben: Was wird unter Partizipation verstanden? Geht es um eine bessere Form von Entscheidungsfindung, geht es um eine demokratischere Form von Entscheidungsfindung, geht es um eine Verbesserung der Gesellschaft oder zumindest darum, die Gesellschaft beim Funktionieren zu unterstützen?

Damit zusammen hängt auch, wie man die Gesellschaft versteht. Versteht man sie als zufälligen Zusammenhang von Individuen, die alleine ihre Interessen ausprägen, kann als ausreichend angesehen werden, diese Interessen abzufragen und nach den richtigen Methoden zu suchen, das zu tun. (Eventuell sollte man das dann aber auch anders nennen.) Wird die Gesellschaft aber, zum Beispiel im Anschluss an Habermas, als Kommunikationszusammenhang verstanden, in dem Individuen durch Kommunikation an der Ausgestaltung der Gesellschaft beteiligt werden, erscheint ein solches Vorgehen extrem reduziert. Zumindest werden so Potentiale, eine gesellschaftliche Rolle zu haben, verschenkt.

Ein Text alleine kann nicht klären, welches Verständnis von Partizipation Bibliotheken einnehmen sollten. Er kann nur zeigen, was zu klären wäre. Festzuhalten bleibt aber auch, dass es Gründe dafür geben muss, dass unter Partizipation in schweizerischen und deutschen Bibliotheken vor allem das Einholen von Meinungen verstanden wird, nicht das Abgeben von Macht oder die Einbindung in die tatsächliche Entscheidungsfindung. Würde man darauf abzielen wollen, dies zu verändern, müsste man diese Gründe erfahren und an ihnen ansetzen. (Zu diesem Ergebnis kommt auch Feichter (2015) für (österreichische) Schulen und den partizipatorischen Möglichkeiten, bei ihr in Bezug auf Forschungsprojekte von Schülerinnen und Schülern.) Das reine Thematisieren von anderen Möglichkeiten (siehe die Arbeit von Heike Stadler) scheint nicht ausreichend.

Dazu zwei Hinweise: Auch wenn andere Vorstellungen (z.B. Smith 2016a; 2016b) Partizipation höher

in der Leiter der Partizipation ansetzen, gehen sie immer davon aus, dass Partizipation (und Demokratie) ein Lernprozess sind. (Auch mit Habermas ist das zu begründen, der ja nicht davon ausgeht, dass der Kommunikationszusammenhang einer Gesellschaft einfach da ist, sondern das Entstehen der bürgerlichen Gesellschaft als historische Entwicklung nachzeichnet (Habermas 2004).) Nicht nur die Bürgerinnen und Bürger müssen lernen, sondern auch die Einrichtungen, an denen partizipiert werden soll und kann. Eventuell herrscht die Angst vor, Partizipation als Mitbestimmung würde dazu führen, dass die Einrichtung oder Strategie grundlegend verändert würde, so dass Fehler gemacht würden. Aber: Fehler werden auch so gemacht. (Das Beispiel aus Toronto zeigt ja gerade, dass Partizipation einen vermeintlichen Fehler erst verhinderte.) Partizipation heisst tatsächlich nicht, dass Dinge fehlerfrei funktionieren (oder die tatsächliche Meinung der Befragten erfasst wird, der man nur noch folgen müsste), es heisst aber, Fehler gemeinsam zu machen und gemeinsam aus ihnen zu lernen. Ein breiteres

Verständnis von Partizipation scheint nur als Ergebnis eines Lernprozesses denkbar. Sowohl bei Bürgerinnen und Bürgern als auch bei Institutionen.22

Eventuell liegen auch andere Gründe vor, warum Partizipation nur eingeschränkt sinnvoll oder möglich ist. Diese könnten bei den Institutionen liegen (wollen nicht, können nicht oder trauen sich nicht) oder bei den Bürgerinnen und Bürgern. Falls dem so ist, wäre es bestimmt ehrlicher und für die bibliothekarische Debatte sinnvoller, diese Gründe – die nicht sofort sichtbar sind – zu benennen.

4. Offene Fragen

Die hier gelieferte Zusammenstellung, die als offen verstanden werden sollte, lässt eine ganze Reihe Fragen offen, sowohl für Bibliotheken und das Bibliothekswesen im Allgemeinen als auch für die Forschung über das Themenfeld.

Betont werden sollte, dass die Grundfrage:

Welche Methoden eignen sich?

nicht mehr wirklich zu den offenen Fragen zählt. Wenn Bibliotheken sich klar werden, was sie mit Partizipation eigentlich wollen, gibt es – insbesondere, wenn es darum geht, die Meinungen von Nutzerinnen und Nutzern einzuholen – mit Dewosch (2016), Bats (2016) und Foster (2014) genügend Beispielsammlungen, die genau diese Frage beantworten.Zu klären ist aber immer, welche Form von Partizipation von Bibliotheken eigentlich angestrebt wird. Insbesondere wäre zu klären, welche Grenzen bestimmte Verständnisse von Partizipation eigentlich haben. So ist es auffällig, dass in bibliothekarischen Texten eigentlich nie die – in der kritischen Ethnologie heute gängige – Frage gestellt wird, wer eigentlich (wirkungsmächtig) spricht und wer nicht. Vor allem scheint immer wieder davon ausgegangen zu werden, dass die ausgefeilten Befragungen und Projekte, die unter dem Label

Partizipation

veranstaltet werden, immer wieder die Wahrheit über die tatsächlichen Vorstellungen der Befragten ans Licht bringen würden. Das passt zwar gut zu der Vorstellung, dass Nutzerinnen und Nutzer eigentlich Kundinnen und Kunden wären, deren Interessen und Vorlieben man erfüllen müsse, aber es widerspricht den Erfahrungen aus der Ethnologie. Menschen, insbesondere, wenn sie weniger Macht haben, entwickeln immer auch Strategien, Befragungen so zu absolvieren, dass Ergebnisse entstehen, aber sie nicht ihre eigene Meinung darstellen müssen. Sie sind trickreich, insbesondere, wenn sie keinen Weg sehen, ihre Vorstellungen und Forderungen direkt durchzusetzen. Diesesuneigentliche Sprechen

, das immer entsteht, wenn Menschen nur zum Teil eingebunden werden, (Madison 2012) wird nicht verschwinden, nur weil noch bessere Methoden der Befragung entwickelt werden, sondern nur, indem man Menschen wirklich einbindet, ihnen also auch Macht über die Ergebnisse von partizipatorischen Prozessen zugesteht.23Weiter kann auch gefragt werden, inwiefern Partizipation innerhalb von Bibliotheken stattfindet – oder eben nicht. Ist eine

echte

Partizipation mit Nutzerinnen und Nutzern oder Bürgerinnen und Bürgern möglich, wenn innerhalb von Bibliotheken Machtstrukturen herrschen? Müsste nicht auch die Organisation selbst erst fähig sein, Macht und Entscheidungskompetenzen an die eigenen Mitarbeitenden abzugeben, bevor sie partizipativ handeln kann? Wir sprechen im Text jeweils vonder Bibliothek

– aber die Entscheidungsmechanismen innerhalb der Organisation könnten auch Gegenstand der Forschung sein.

Im Laufe des Nachdenkens über dieses Thema kamen wir auch immer wieder auf die Arbeiten von Isaiah Berlin zurück, welcher über unterschiedliche Formen von Freiheit

in den unterschiedlichen liberalen politischen Strömungen des 20. Jahrhunderts reflektierte. (Berlin 1969) Dabei ging es ihm um die tatsächlichen Möglichkeiten von Freiheit in einer Gesellschaft und gleichzeitig den Bezug zur (sozialen) Gleichheit. Wichtig für uns ist seine Unterteilung in negative

und positive

Freiheit: Die negative Freiheit meint die Freiheit von etwas, von Zwängen, Regeln, auch Machtstrukturen; die positive Freiheit die Freiheit zu etwas, zum guten Leben, zum Zugang zu Infrastruktur (zum Beispiel zu Grundnahrungsmitteln, Hygiene, Gesundheitsvorsorge). Für Isaiah Berlin tendieren die gewichtigen liberalen politischen Strömungen des 20. Jahrhunderts zwischen diesen beiden Freiheiten. Die explizit Liberalen betonen vor allem die negativen Freiheiten, die sozialdemokratischen die positiven Freiheiten.

Berlin geht es auch immer um die Gefahr des Dogmatismus. Es geht ihm nicht darum, ein Verständnis von Freiheit als das richtige zu bezeichnen und durchzusetzen, sondern Differenzen in einem offenen (und ideal immer offen bleibenden) Prozess zu benennen.

Für unser Nachdenken relevant ist erst einmal der Nachweis, dass sich ein (positiv besetzter) Begriff je nach grundlegendem Gesellschaftsverständnis unterschiedlich verstehen lässt – und dass sich daraus auch unterschiedliche Aufgabenstellungen (bei Berlin für politische und gesellschaftliche Entscheidungen) ergeben. Dies lässt sich erstaunlich gut auf die in diesem Text versammelten24 Beispiele und Überlegungen übertragen. Versteht man negative und positive Freiheit als ideale Pole des Freiheitsbegriffes, lässt sich die deliberative Demokratie (Habermas) als ein Ideal zwischen diesen Polen verstehen (befreiend und auf das Individuum setzend, aber der Idee, die Gesellschaft zu gestalten – und nicht einfach entstehen

zu lassen, wie das im reinen Liberalismus angedacht ist – nicht abgeneigt). Aus diesen Idealen lassen sich Vorstellungen von Partizipation, der Aufgaben, die sich daraus für Bibliotheken ergeben sowie der Verantwortung, die Bibliotheken in diesem Idealbild tragen, extrahieren. Diese sind in folgender Tabelle abgetragen.

| Liberale Demokratie (Freiheit von…) | |

|---|---|

| Partizipationsverständnis | Partizipation: Mitmachen, Dabeisein, Beraten |

| Aufgabe Partizipation in Bibliotheken | Aufgabe: strukturell Mitmachenermöglichen → Informationen anbieten; besorgen, wenn nachgefragt |

| Verantwortung der Bibliotheken | Dass die eigene Bibliothek besser funktioniert → Gesellschaft: Barrieren abbauen |

| Bibliothekswesen, die zu diesem Verständnis (tendenziell) zu passen scheinen | Bibliotheken Schweiz, Bibliotheken Deutschland, Bibliotheken Frankreich (praktisch) |

Tabelle: Wird unten fortgesetzt

| Deliberative Demokratie (Habermas) | Soziale Demokratie (Freiheit zu…) |

|---|---|

| Partizipation: Mitberaten, Entscheidungen diskursiv mitgestalten | Partizipative Macht haben, Entscheidungen mit treffen |

| Aufgabe: Öffentlichkeit herstellen / Informationen liefern / Nutzung anregen → Informationen: aktiv anbieten und wenn nachgefragt Podium für Diskussion bilden | Aufgabe: strukturell öffnen, Macht über die eigene Entwicklung abgeben |

| Dass die Gesellschaft funktioniert → Gesellschaft: Möglichkeiten zur Einflussnahme in die Gesellschaft schaffen | Dass die Gesellschaft besser wird (abgeleitete Funktion, so nicht in bibliothekarischen Texten zu finden) |

| Bibliotheken Norwegen, Schulbibliotheken Schottland, Bibliotheken Frankreich (theoretisch) | Bibliotheken Toronto (eventuell) |

Tabelle: Ideale von Demokratie/Freiheit und Ableitungen für das Partizipationsverständnis von Bibliotheken.

Diese Tabelle macht zumindest die tendenziellen Unterschiede zwischen den Bibliothekssystemen, die in diesem Text sichtbar wurden, verständlicher. Es scheint, dass hinter den unterschiedlichen Praktiken auch unterschiedliche Gesellschaftsvorstellungen stehen, die nicht allein den Bibliotheken zuzuschreiben sind. Dabei ist es auch möglich, dass sich diese Vorstellungen verschieben oder neu gefasst werden (siehe das französische Beispiel, wo Bats andere Ansprüche erhebt, als dann die Beispiele, die sie präsentiert, einlösen). Wenn Bibliotheken aber einer Vorstellung folgen, in der Demokratie vor allem heisst, Barrieren abzubauen, sind sie vielleicht auch gar nicht der Lage, ein Verständnis von Partizipation zu entwickeln, in dem es um mehr geht, als Barrieren zu identifizieren. Es ist gut möglich, dass man nur dann, wenn man Demokratie als Aufgabe versteht, eine Gesellschaft zu verändern, auch erst ein Verständnis entwickelt, dass Partizipation Mitbestimmung (im Sinne von wirkmächtigen Sprechen) heissen muss. Vielleicht nehmen Bibliotheken in der Schweiz und Deutschland die Gesellschaft als unveränderlich wahr. Und vielleicht sind sie hier einfach auch Kinder ihrer Zeit, nämlich einer Politik, die nicht die Veränderung der Gesellschaft sondern eine Bewahrung der aktuellen Verhältnisse anstrebt. Man scheint keine grundsätzliche Veränderung, sondern allenfalls eine Optimierung der Dienstleistungen und eine effizientere Leistungserbringung anzustreben. Das würde die Theorie (Arnstein, Berlin, Habermas) in Übereinstimmung mit der Praxis, die in Bibliotheken partizipativ genannt wird, bringen.

Für die Forschung kann diese Differenzierung sinnvoll sein. Sie öffnet den Blick dafür, was alles unter dem Begriff Partizipation möglich wäre, und davon abgeleitet, auch den Blick dafür, nach Gründen und Strukturen zu suchen, warum es in den unterschiedlichen Fällen so unterschiedlich ist. Dabei sollte man nicht einfach darauf verfallen, es der jeweiligen Gesellschaft alleine zuzuschreiben. (2.6) Innerhalb der Strukturen haben Bibliotheken – wie andere Institutionen und gesellschaftliche Kräfte auch – einen gewissen Handlungsspielraum, den sie ausnutzen können, wenn sie das wollen und aus Sicht ihrer Träger dürfen. Das kann man einerseits als Aufforderung an Bibliotheken verstehen, es zu tun. Andererseits kann man es als Frage für die Forschung formulieren: Wenn Bibliotheken auch anders handeln könnten (siehe die Beispiele in Toronto und Schottland, 2.5), warum tun sie es dann so, wie sie es tun?

Eine Frage wäre aber tatsächlich, was eigentlich die jeweiligen Gesellschaften – oder kleiner: Communities – erwarten, gelernt haben oder lernen wollen / können in Bezug auf Partizipation. Sicherlich kann man Ansprüche an Bibliotheken stellen, zum Beispiel Partizipation tatsächlich so umzusetzen, dass sie Macht abgeben. Aber dafür bedarf es auch einer Gesellschaft, die das aufgreifen kann.